Математическое стиховедение

Математическое стиховедение

(Сергей Бобров + Андрей Колмогоров + Алексей Маркушевич — уникальное трио научного творчества).

Где высоко стоит Наука,

Стоит высоко Человек!

Андрей Подолинский (1806-1886).

Прошлое пристально смотрит в грядущее глазами великих людей прошедших эпох, и каждое яркое знаковое имя живет не только в своём времени, но и во временах последующих, и нуждается в этой жизни в своём ангеле-хранителе. Все мы, без исключения, дети времени, его порождение и его жертвы, и не все из нас в поминальную субботу поют в церковном хоре «о всех, забывших радость свою… о том, что никто не придёт назад…» (Александр Блок).

Тысячу раз прав апостол Павел — «время сгущается, время сжимается». И не надо смеяться над этим, дорогие мои друзья, не надо сравнивать время со сгущенным молоком, как это вы не раз писали мне в своих иронических посланиях. Наступит пора, и вы ужаснётесь бегу своего времени и весьма огорчитесь, как огорчаюсь и сокрушаюсь сегодня я! Время стремительно набирает скорость. Ещё недавно моя неделя состояла из пяти дней, а сейчас из трёх — понедельника — пятницы — воскресенья! Скорость времени приближается к скорости света, и вот уже настал момент Истины — вечно голодный Хронос (Кронос) сжирает своих детей. Вспоминается цикл подлинных гравюр Гойи «Капричос» и эта страшная его гравюра, которую я впервые увидел в домашней библиотеке выдающегося математика, педагога, библиофила и знатока первопечатной и рукописной книги Алексея Ивановича Маркушевича.

Вспомнил я этот жуткий образ времени, созданный великим испанцем, в день смерти великого певца умирающей русской деревни Валентина Распутина и в день рождения великого физика Жореса Алфёрова, которому исполнилось 85 лет, и страшно стало мне перед стремительно летящим Временем и стремительно уходящей в Вечность эпохой. Вспомнилось мне «Архимедово лето» Сергея Боброва и «Математическое стихосложение» Андрея Колмогорова и «математическая поэма о гармонических рядах чисел» Алексея Маркушевича. В последние десять лет, когда меня стали волновать вопросы историософии и связанные с ними идеи мирного сосуществования науки и религии, а также сама природа научного творчества с её вероятностным симбиозом поэтической лирики с поэзией точных и бесконечных чисел, я всё чаще вспоминал Сергея Павловича не как поэта, а как поэта-математика и статиста-пропагандиста математических знаний среди пытливого юношества. Пришлось вспомнить и других людей, имена которых стал стремительно забывать. Это было недавно, это было давно! Я вспомнил этих замечательных и таких разных по своему складу людей совсем не случайно, ибо сейчас редко и почти невозможно встретить такое тесное, бескорыстное, творческое трио людей науки и искусства на почве педагогики и популяризации точных наук. Почти полвека прошло с той поры, а этот удивительный творческий союз людей науки до сих пор будоражит и вдохновляет мою память… Почему так? Да потому что любое творчество, в том числе и научное, зиждется прежде всего на высокой общественно полезной цели на базе просветительства и самообразования. Общей творческой площадкой этого уникального трио стала в начале 70-х годов работа по изданию «Детской энциклопедии» (в 12 томах) под редакцией академика АПН СССР А.И. Маркушевича (1).

Мне выпало счастье по просьбе главного редактора участвовать в сборе материалов и статей к тому 3 «Вещество и энергия-1973», к тому 5 «Техника и производство-1974» и частично к тому 7 «Человек-1974», которые ярый книголюб Алексей Иванович Маркушевич любовно называл «главными книгами из серии «Радость Познания». Именно сбор тематических статей способствовал моему знакомству со многими учёными и авторами учебников и учебных книг, писателями и поэтами того времени.

Многие из них казались мне тогда живой легендой. К их числу я отношу в первую очередь писателя-составителя учебников по физике академика АПН СССР Александра Васильевича Пёрышкина (1902-1983) и вице-президента АПН СССР, автора экспериментального учебника для 8 класса «Физика-8 (Механика) Виктора Геннадьевича Зубова (1914-1982) (2). Они часто встречались как по делам написания новых учебных пособий, так и по методике и содержанию преподавания физики в средней школе, их объединяла любовь к школе. В связи с реформой средней школы и введением новых программ по физике в 60-70 гг. XX века потребовалось создать принципиально новые школьные учебники, отвечающие требованиям современной науки и методики обучения. Таковыми явились сначала учебные пособия, а потом стабильные учебники А.В. Пёрышкина в соавторстве с учителем Н.А. Родиной.

Александр Васильевич Пёрышкин любил рассказывать в свободное от работы время (и от занятий по изданию «Детской энциклопедии» тоже) о своей преподавательской деятельности. В частности, о своём учительстве в опытно-показательной школе-коммуне имени Пантелеймона Николаевича Лепешинского при Наркомпросе РСФСР, где он был преподавателем физики, математики и труда. Его воспоминания о видных работниках Наркомпроса 20-х годов весьма любопытны и требуют отдельной главы, особенно те, которые касаются последних лет жизни Н.К. Крупской, когда её морально терроризировал Сталин. Мне с Александром Васильевичем пришлось два раза основательно поговорить об истории русского учебника, о рукописной учебной книге допетровской Руси и о переводной технической западно-европейской литературе XVI-XVII веков. Тогда эта тема волновала меня в связи с написанием диссертации об образовательной системе в допетровской Руси и являлась её основной составной частью исследования. Тогда Александр Васильевич дал мне много ценных указаний и ссылок на специальную литературу, объяснив мне причины отставания Московской Руси от Западной Европы в науке и образовании. Она, эта отсталость, по его мнению, объяснялась отсутствием хороших учебных пособий и добротного тезауруса научно-технических терминов («научных азбуковников»). В одну из бесед за чашкой чая в буфете Академии он мне признался, что свой учебник по физике писал, заимствуя русский научно-технический словарь и образный язык своих предшественников, начиная с физических трактатов (с латинского на русский) Ломоносова и кончая лекциями великого физика Лебедева.

Виктор Геннадьевич Зубов тоже был блестящим и эрудированным рассказчиком. Его рассказы о войне требовали пера такого корифея военной прозы как Виктор Астафьев, или как Виктор Некрасов. Виктор Геннадьевич был на двенадцать лет младше академика Пёрышкина, но внешне они выглядели ровесниками, а иногда (в начале 70-х годов) Виктор Геннадьевич выглядел даже старше Александра Васильевича, который и тогда, в свои полные шестьдесят лет, продолжал тщательно следить за своей внешностью, соблюдал диету и даже, чтобы скрыть седину, красил брови и волосы на голове. У них и биографии были разные, и жизненный путь был иной. Если Пёрышкин был в начале своей карьеры выпускником реального училища, то Зубов был рабфаковцем, которого после окончания университета забрали на фронт. Виктор Геннадьевич был участником Великой Отечественной войны, испытал весь ужас отступления и окружения 1941 года, участвовал в боях по обороне и освобождению Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в 1942-44 гг. и вышел в отставку в звании майора в конце 1946 года. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и пятью юбилейными военными медалями, но я ни разу не видел, чтобы он их надевал накануне Дня Победы и являлся при всех регалиях в здание Президиума АПН, располагавшееся тогда на улице Большая Полянка, 58.

Из его военных воспоминаний мне запомнились нескольких забавных политбесед вчерашнего физика-аспиранта с бойцами на передовых позициях. Как правило, они заканчивались краткой лекцией по физике и гомерическим хохотом бойцов. Сначала особисты-чекисты косо смотрели на эти выходки политрука-аспиранта, видно, боялись очередной идеологической диверсии под ширмой физики, но потом успокоились и даже одобрили такого рода оригинальную политическую работу с солдатской массой. А дело в том, что Виктор Геннадьевич как фанатик от науки мог находить прямое применение знаний физики и в условиях фронта. А слова ободрения он находил для солдат в юморе, которым заканчивал каждый раз свои лекции-политинформации. Особенно полюбились солдатам его рассказы о немецком вруне и выдумщике бароне Мюнхгаузене, который, несмотря на свою учёность и многие дипломы, не знал самых элементарных законов физики. Кстати, позднее его опыт применения законов физики на практике пригодился ему в послевоенной жизни при строительстве нового здания МГУ на Ленинских горах.

Ещё одним из ярких авторов нового издания «Детской энциклопедии» под редакцией А.И. Маркушевича являлся выдающийся астроном и педагог Борис Александрович Воронцов-Вельяминов (3).

В период своей работы над «Очерком по истории образовательной системы допетровской Руси» мне не раз приходилось пользоваться его монографией «Очерки истории астрономии в России» (М., 1960), работами по истории Московской Руси и краеведению. Именно тогда, при подготовке им нескольких статей для «Детской энциклопедии», в начале 70-х годов он мне убедительно доказал, что в допетровской Руси рассуждения Аристотеля по космографии были не менее известны, чем акафисты Иоанна Златоуста, что грамотные московские монахи, ремесленники и крестьяне еще при Иване III и Иване IV Грозном знали, что Земля круглая и Солнце ходит вокруг Земли, как и Земля вместе с Луной ходит вокруг Солнца, что Земля+Луна — это двойная планета. «Не надо наших предков-язычников считать отсталыми невеждами. В Древней Греции, задолго до нашей эры, у каждого храма стояли автоматы для разлива за деньги священной воды. Многие эллинские храмы имели двери, которые открывались в нужный момент при помощи сжатого пара, а в древнем Вавилоне вовсю практиковалось асфальтирование дорог», — говорил не раз Борис Александрович, желая тем самым как-то смирить нашу гордыню. А некоторым академикам-партийцам, учёным-марксистам не нравились его крайне спорные «левые монархические» взгляды на развитие русской культуры: «Золотой век русской поэзии был бы невозможен без крепостного права. Дворянская русская литература расцвела на гумусе трёхсотлетнего рабства». Когда у него начинало проявляться весеннее обострение, его неизменно клали в психоневрологическую клинику им. Соловьёва. Там его пламенные, социальные историософские и космологические речи не представляли общественной опасности. Выход лётчика-космонавта Алексея Леонова в 1965 году в открытый космос и рассказ самого космонавта о своих ощущениях от «общения один на один» с беспощадно-равнодушной и смертельно студёной Чёрной Бездной произвел на выдающегося астронома неизгладимое впечатление, и он стал ярым сторонником идеи «испытания открытым космосом» всех претендентов на высшую власть в стране.

Когда в СССР в 1970 году вышли в русском переводе научно-популярная «Вселенная» и роман «Сами боги» (1974) американского астронома и писателя-фантаста Айзека Азимова (1920-1992), то многие наши любители астрономии и почитатели научной фантастики нашли её менее интересной и в смысле новизны, и в смысле формы подачи сложных астрофизических явлений. И это вполне понятно. Борис Александрович в период своих душевных и интеллектуальных озарений мог увидеть за «ветхой занавеской Тьмы» такое, чего не могли узреть многие с помощью самого мощного в мире телескопа Хаббла. Он многое в астрономии сделал первым и многое предвосхитил в изучении генезиса планетарных взаимодействующих галактик (в частности, принцип взаимодействия двойных галактик «Мышки» (NGC 4676A и NGC 4676B-А.А). И независимо от Роберта Трюмплера он обнаружил также существование поглощения света в межзвездном пространстве. Он чувствовал наличие в «пустом пространстве» некоего межгалактического эфира, «тёмной материи», без которой невозможно объяснить разнообразия форм галактик, без которой невозможно равновесие всего сущего (Воронцов-Вельяминов Б.А. «Внегалактическая астрономия». М., Издательство «Просвещение», 1973; «Очерки о Вселенной». Изд. 4-е. М., 1974).

При сборе текстов научно-популярного характера, предназначенных для детской, подростковой, школьной аудитории у Алексея Ивановича Маркушевича возникли трудности с текстами по алгебре, геометрии и математическому анализу, изначально связанному с наследием математического «языка», с его грамматикой и «духом» положительных и отрицательных чисел, так сказать, с философией бесконечно больших вещественных и мнимых чисел. Как и прежде, он рассчитывал на авторов статей из журнала «Математика в школе», но здесь ему нужны были не просто талантливые педагоги-методисты и новаторы, а опытные с большим стажем пропагандисты научно-популярных знаний и достижений науки и техники. Раньше таким человеком, умевшим адаптировать для любознательных детей любой сложный математический текст, был поэт-футурист, прозаик и теоретик стихосложения, математик и статистик Сергей Павлович Бобров, но он умер в 1971 году, а его близкий приятель и коллега по теории русского стихосложения, великий математик ХХ века Андрей Николаевич Колмогоров, увы, таким даром не обладал. Для того чтобы использовать для третьего тома «Детской энциклопедии» хотя бы частично из уже написанного С.П. Бобровым в качестве занимательной математики, Алексею Ивановичу Маркушевичу пришлось подключить вдову усопшего поэта-математика — Марию Павловну Богословскую-Боброву (4).

А поэтому всё, что касается малоизвестного из долгой и трудной жизни Сергея Павловича, я узнал от самой Марии Павловны и друга поэта — великого математика ХХ века А.Н. Колмогорова(5).

С поэтом Бобровым и математиком Колмогоровым Алексея Ивановича Маркушевича долгие годы сближали в основном деловые отношения, связанные с изданием книг учебного и научно-популярного характера, таких как «Библиотека учителя», «Популярные лекции по математике», «Энциклопедия элементарной математики» для учащихся старших классов, трёхтомного научно-популярного издания «Что такое? Кто такой?» для младших школьников и, конечно же, 12-томной «Детской энциклопедии», главным редактором которой он являлся с 1971 по 1978 год.

В 60-70-е гг. ХХ века А.И. Маркушевич являлся одним из видных деятелей движения за реформу школьной математики, одним из тех, кто определял содержание образования в средней школе, кто участвовал в создании новых школьных учебников по математике и разрабатывал теорию школьного учебника будущего. Кроме этого, он являлся видным специалистом в области книговедения, автором множества оригинальных статей по истории рукописных и первопечатных книг-инкунабул.

А.И. Маркушевич дружил и сотрудничал с репрессированным художником и математиком Сергеем Михайловичем Ивашевым-Мусатовым (1900-1992), который сделал замечательный экслибрис «Из книг А.И. Маркушевича».

С.М. Ивашев-Мусатов учился в 1918-1923 гг. на физико-математическом факультете МГУ, в 20-е годы занимался в художественной мастерской М.Ф. Шемякина, в АХР у И.И. Машкова и Б.В. Иогансона, а в 30-е годы трудился на курсах повышения квалификации художников-живописцев и оформителей в мастерской М.К. Соколова.

Ремесло художника-оформителя помогло Ивашеву-Мусатову выжить в Степлаге (Карагандинской области), куда он попал в октябре 1948 года в связи с делом Даниила Андреева по приговору ОСО МГБ СССР. Лагерный номер СА 759. срок — 25 лет лишения свободы с последующим поражением в правах. Освободился в апреле 1956 года и по возвращении в Москву подружился с А.Н. Колмогоровым и полностью посвятил себя популяризации математики и написанию математических статей для научно-популярных изданий под эгидой и редактурой А.И. Маркушевича.

У Колмогорова была своя методика написания статей для большой энциклопедии, или многотомного энциклопедического словаря, где научный редактор даёт автору строго ограниченное место. При самом минимуме Колмогоров советовал ограничиться дефиницией и несколькими фразами после неё, доступными для понимания человека со средним школьным образованием. А если речь шла о большой статье, о большом объёме текста, то тогда статья дополнялась разделами, требующими специальных знаний и соответствующей библиографии. Но совсем по-другому обстояло дело с написанием кратких научно-популярных статей для «Детской энциклопедии», для этого был необходим язык детского писателя, а Колмогоров, как великий теоретик языка и специалист в области математической лингвистики, таким даром не обладал. Зато им обладал в совершенстве Сергей Павлович Бобров.

Я несколько раз общался с Андреем Николаевичем по делам подготовки к изданию «Детской энциклопедии» в конце июля и в начале августа 1973 года, когда он вернулся из очередной океанологической экспедиции под руководством Андрея Сергеевича Монина, директора Института океанологии АН СССР, видного гидромеханика, метеоролога и океанолога (который, как я узнал позже, был сыном Сергея Петровича Боброва от первой его жены, поэтессы Варвары Мониной) (6).

Жил Андрей Николаевич в ту пору в жилом крыле основного корпуса здания МГУ на Ленинских горах, и быт его был весьма скромным и неприхотливым. Сегодня так убого живут, пожалуй, только доценты-почасовики, вышедшие на пенсию по возрасту. Мне, провинциальному юноше, родившемуся в землянке и выросшему в саманной хате, бросилась в глаза его цветная навыпуск сатиновая рубашка с весьма заметной заплаткой на воротнике, протёртые в коленях синие тренировочные штаны, дырявые, засаленные домашние тапки и торчащий из правого тапка большой палец с синеватым ногтем. В таком виде ходили в основном многие горожане в конце 40-х годов, но для начала семидесятых, для эпохи «зрелого коммунизма», это было слишком… Такая роскошная, огромная сталинская квартира и такая захламленность, такая неприкрытая бедность… И кругом книги, книги, книги, журналы, газеты, вырезки из научной периодики и гранки, типографские вёрстки, черновые, машинописные и рукописные варианты статей. И всё это в художественном беспорядке — на полу, тахте, подоконнике, на спинках пыльных кресел. Не знаю, может, такой запущенный быт великого учёного был вызван его длительным отсутствием, вполне возможно, но у человека делового и предприимчивого такого равнодушия к бытовой стороне жизни обычно не бывает. Скорее всего, что Андрей Николаевич принадлежал к числу тех одержимых учёных, для которых, кроме занятий любимым делом, ничего больше в сущности и не надо, кроме самой малости, о чём мечтает каждый одержимый творчеством человек:

Мне бы ломоть хлеба

Да кружку молока,

Вот это небо

Да эти облака…

(Велимир Хлебников)

Со слов милейшей и добрейшей Марии Павловны, её мужа, поэта, литературного критика Сергея Петровича Боброва, связывала многолетняя творческая дружба с академиком Андреем Николаевичем Колмогоровым (7).

Мне и сейчас порой кажется, что между русским поэтом и учёным простирается огромное пространство непроходимых топей и болот, немыслимых буреломов и завалов, и что если перейдёт поэт это пространство — станет пророком, если перейдёт его учёный — станет мудрецом и философом. История нашего Отечества полна такого рода беззаветными и бесстрашными первопроходцами. Не потому ли русская культура и наука всегда так восхищали мир?

У Сергея Павловича была продуманная языковая концепция, помогавшая ему адаптировать особый язык высшей математики для широкой школьной аудитории, говорить о весьма сложном и непонятном просто и понятно, писать математические статьи в журнал «Математика в школе» и первые тома в «Детскую энциклопедию» (в 12 томах) под редакцией А.И. Маркушевича на понятном ребёнку языке, полном образов и метафор. Его язык — это язык поэта-математика и статистика. Его язык — метафоричен, зрим, полон образов, родственных фразеологических выражений, каждый математический символ, знак и число имеют «лица необщее выражение». В этом отношении Сергей Павлович являлся для Колмогорова незаменимым другом и помощником, своеобразным «переводчиком» математической «тайнописи» великого математика на понятный язык учебника. Для их творчества характерна твёрдая убеждённость в единстве математики и естествознания, математики и творчества, лингвистики и архитектуры. Оба считали, что такое возможно согласно теории инвариантных чисел, слов, знаков и символов в условиях гилбертова пространства и бесконечномерного случая. То самое единство и переплетение слов и числовых символов, которое чувствовал, но ещё не вполне осознавал умирающий Александр Блок. Сергей Бобров всерьёз считал, что проверить алгеброй гармонию стиха вполне можно с помощью функционального анализа и понятий эвклидова пространства, определить роль языковой структуры в ходе строительства нового мира через Слово.

Конечно, здесь много эзотерического высшего порядка, на уровне магических формул «последнего модерна» в духе мистицизма Андрея Белого. Это относится и к энтропии русского языка, значение которой Колмогоров объяснял исходя из числа 1,33. Это объясняется и составлением экспериментальных текстов не из букв, а из словоформ с «механистическим» учётом частоты слов и их сочетаний, чем-то похожих на словесную заумь Велимира Хлебникова и его последователей. Здесь присутствует и теория вероятностей Колмогорова, и практическое значение вероятности, и её частота в статистическом эксперименте, в экспериментальном тексте. Здесь и связь статистики и теории вероятности, которую Бобров не отрицал, но находил её несколько банальной для филологического анализа. Статистика Боброва-Колмогорова обращена в прошлое, ибо констатирует частоту событий и явлений уже совершившихся, а теория вероятностей обращена в будущее и наполнена нашими ожиданиями событий грядущего.

Статистик и математик Бобров считал, что вероятностные закономерности — прогнозы и предвидения будущего, основываются на статистических итогах, относящихся к прошлому. Между сухой статистикой и эфемерной вероятностью пролегает огромное пространство, которое необходимо перейти учёному и поэту. И если прогнозы обоснованы правильно, то будущее становится прошлым и переходит в область статистики. Бобров считал, что статистические характеристики текста могут служить текстологу основой для установления авторства. М.П. говорила, что у С.П. была даже методичка на эту тему. Но она никого тогда не интересовала. В начале 70-х о тесном творческой союзе физико-математических наук с философской лирикой не могло быть и речи, ибо тогда в большой моде было противопоставление физиков и лириков. Коммунистическое строительство и освоение богатств Сибири и Русского Севера и требовало огромного числа строителей-романтиков и поэтов-песенников, комсомольских бардов и менестрелей. Математики и физики-ядерщики, скромные авторы «утаённых» стихов были вполне вознаграждены романом Даниила Гранина «Иду на грозу». Здесь чётко прослеживается утрата былой сопричастности поэта и прозаика к научному прогрессу. А ведь ещё в 20-е годы теория относительности, теория света, пространства и времени, физика атомного ядра глубоко волновала и будила воображение Сергея Боброва, Валерия Брюсова, Михаила Булгакова, Велимира Хлебникова («Могучий и громадный, далёк астральный лад/ Ты ищешь объясненья — познай атомосклад»). О мире N-измерений писал и Валерий Брюсов, и Михаил Булгаков с подачи «красного барона» Бартини.

Поэта Боброва и математика Колмогорова объединило на долгие годы «математическое стиховедение», которое открывало путь к изучению механизмов подсознательной деятельности человека, помогало через изучение статистических особенностей стихов найти волшебную дверь в этот запретный мир. Интерес к научному анализу и стиховедению в поисках Теории Всего возник у Боброва ещё в юности, он, как и Борис Томашевский считал, что стиховедение считается трудной частью теории изящной словесности. На университетских семинарах по «математическому стиховедению» Колмогорова присутствовало больше литературоведов и стиховедов, нежели математиков. По словам Марии Павловны, Бобров был постоянным слушателем, содокладчиком и оппонентом Андрея Николаевича. Именно это удивительное сочетание знания математики и теории стихосложения вкупе с «математическим стиховедением» Колмогорова позволило Боброву написать глубокое аналитическое исследование вольного стиха «Песни западных славян» Пушкина, которым восхищался не только один Андрей Николаевич, но и такие литературоведы как Н. Лернер, Ю. Лотман и А. Слонимский. К нему примыкает и исследование, опубликованное в журнале АН СССР «Теория вероятностей и её применение», которое явилось как бы продолжением темы наших духовно-эстетических утрат последнего времени, в том числе утраты нами живого ощущения поэтического слова пушкинского гения, о чём Сергей Павлович писал ещё в начале 20-х годов прошлого века (С.П. Бобров. Заимствования и влияния (Попытка методологии вопроса) — ж. «Печать и революция», 1922, №8, с. 91-92).

С наибольшим удовольствием я слушал рассказы Марии Павловны о Боброве — человеке, математике и статистике, о его работе в ЦСУ (Центральном статистическом управлении), которой он всю жизнь гордился в большей степени, чем своей издательской деятельностью в «Центрифуге». По утверждению вдовы, свою книгу «Индексы Госплана» он ставил выше всех книг издательства «Центрифуга». «В этих бесстрастных и сухих цифрах — вся живая правда о советской России без прикрас и романтики», — часто повторял он. И не из-за своих стихов и не за свою резкую беспощадную литературную критику пострадал Бобров, а за свои добросовестные статистические выкладки и исследования, основанные на методах земской статистики, которая, как и краеведение, была до самой революции на высоком профессиональном уровне. Честный статистик Сергей Бобров не уловил новые ветры новой эпохи. Большевикам потребовалась новая статистика, которая бы фиксировала трудовые подвиги в грандиозных цифрах и хотела этими показателями (приписками) вдохновлять весь советский народ на новые трудовые подвиги и свершения. И не важно, сколько ухватов есть сегодня у каждой колхозницы и единоличницы, а сколько пудов хлеба будет в этом году сдано государству. Но честный статист Бобров не мог изобрести статистику, какая власти надобна, он владел такой, какой она должна быть всегда. Но, по словам Марии Павловны, Бобров был репрессирован за «пассивный, скрытный саботаж» во время его работы ведущим статистиком в ЦСУ, а не за свою беспощадную критику своих коллег по поэтическому цеху. В это легко верилось, ибо уже тогда творчество Сергея Павловича мне показалось каким-то камерным, предназначенным для избранных, весьма далёким от политики и социальных проблем.

Надо сказать, что в то время я, как и большинство моих сверстников, находился под большим влиянием поэтов Серебряного века и гремевших тогда на весь Советский Союз Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского. И, соответственно, имена таких поэтов, как Бобров и Шершеневич, поэтов третьего, а то и «четвёртого ряда» на ярком фоне хрестоматийных вождей русского декаданса, мне мало что говорили. Да и стихи Сергея Павловича, с которыми я ознакомился в квартире вдовы, не произвели на меня особого впечатления, они были идеальны по форме, но в них было мало чувства и вообще не было чувственности, свойственной имажинистам и символистам. Для того времени я неплохо знал историю русской литературы конца XIX и начала XX веков, и, конечно, имя Боброва не раз попадалось мне на глаза в томах «Литературного наследия», в тематической библиографии, в примечаниях и в комментариях, а также в печатных периодических изданиях 20-х годов, когда в 1968 году я писал для ВТО исторический очерк «Быт и нравы эпохи НЭПа». Это обстоятельство и явилось определяющим для написания данного текста pro memoria, а иначе я ничего бы не понял и тем более ничего бы не запомнил из того, что мне тогда поведала Мария Павловна, мне, молодому человеку, весьма далёкому от литературной жизни той эпохи. Ведь моя роль была в то время весьма скромной и эпизодической — я должен был посодействовать через академика Алексея Ивановича Маркушевича посмертно переиздать две «математические» книги Сергея Боброва с предисловием А.Н. Колмогорова (под эгидой Академии педагогических наук СССР в издательстве «Просвещение»), а также собрать необходимые документы о посмертном награждении Сергея Павловича медалью имени Крупской. Вот и всё. А поэтому многое, о чём мне рассказывала тогда Мария Павловна, пролетало мимо моих ушей, а если что-то и задерживалось, то только благодаря моему страстному любопытству ко всему необычному и непонятному и, конечно же, благодаря хорошей памяти, которая не раз выручала меня в жизни в разных обстоятельствах. Девиз А.М. Ремизова (1877-1957) «Пока я помню, я живу…» стал и моим девизом ещё в середине 90-х годов прошлого века. Пока я помню и живу, живы и те, кого уже давно нет со мною, кто ушёл в Вечность. Да, признаюсь, тогда я очень даже ошибался по отношению к роли С.П. Боброва в истории становления пролетарской, советской литературы. Теперь я понимаю, зачем и почему Мария Павловна пыталась как можно больше рассказать мне о том, о чём не могла поведать не всякому члену СП СССР…

По словам Марии Павловны, Бобров имел талант наживать себе множество врагов и недоброжелателей, как в лице литературного начальства, так среди своих товарищей по поэтическому цеху, так и среди критиков-литературоведов. До сих пор в памяти многих пушкинистов и текстологов история окончания пушкинской «Юдифи» — отрывка, умело сочиненного Сергеем Бобровым, для того чтобы доказать, что техника стихосложения дошла до запретной черты, что она убила в читателе ощущение «дуновения гения» и что самые авторитетные пушкинисты не сумеют отличить оригинала от подделки. Тогда в литературных кругах разразился крупный скандал, больший, чем тот, который произошёл в связи с его статьёй о «поэтическом закате» Александра Блока («Поэт Блок уже давно труп»). В годы репрессий известный поэт-футурист, писатель, математик и статистик Сергей Бобров дважды подвергся ссылке. После чего до самой смерти был в опале у литературного начальства, которое допускало издание лишь его научно-популярных книг для школьников по математике. Сергея Павловича выручало хорошее знание высшей математики и служба в ЦСУ, сотрудничество с учёными-педагогами из Наркомпроса и с издательством «Всемирная литература» в качестве переводчика на пару с Марией Павловной. Так вышло, что до революции Сергей Павлович добывал хлеб насущный издательским делом, литературоведением, поэзией и теорией стиха, а после революции — пропагандой математических знаний и научной фантастикой. А всему виной его довольно резкая критическая статья в журнале «Печать и революция», где он подвёл итоговую черту под всем творчеством Блока, что «как поэт Блок умер». В статье им была дана честная и нелицеприятная критика поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы». С этой поры Сергей Павлович оказался в глухой изоляции со стороны партийных и литературных чиновников. Вся беда в том, что все тогда понимали, что Бобров оказался прав. Действительно, после «Двенадцати» и «Скифов» Блок погрузился в лирическую прозу с её романтичной революционной публицистикой и социально-нравственной проблематикой, общие размышления об искусстве, острые фельетоны, исторические очерки и нечто автобиографическое, психологическое и социальное под общим названием «русский бред». Борис Пастернак не раз говорил Боброву, что Блок и сам понимал и однажды признался ему, что после «Двенадцати» возврат к прежней лирической манере для него внутренне невозможен. Но беда в том, что о «кончине Блока как поэта» писали многие, а козлом отпущения до конца жизни оказался Сергей Павлович. О «тяжелом и темном кощунстве», «вульгарности», «лубочности», и «отвратительных картинах» поэмы «Двенадцать», написанной «как бы в бреду тифозном», наперерыв возмущались литературные критики — Ю. Айхенвальд, Ф.Ф. Зелинский, А. Измайлов, Л. Войтоловский, Н. Абрамович, А. Тыркова, М. Алданов, П. Губер, «парфюмерный» поэт, москвич В. Шершеневич и ростовчанин Шемшелевич и множество других. А весьма авторитетный писатель Михаил Пришвин называл Блока «Большевиком из Балаганчика». Все потом неплохо устроились в Союзе писателей СССР и вели довольно безбедную жизнь, делали себе карьеру на доносительстве, писали восторженные статьи о революционной лирике Александра Блока. А крайним оказался Бобров. Говоря об их моральной нечистоплотности и безответственности перед судьбой и потомками, Сергей Павлович отказывал им в праве называться людьми: «Эти разумные животные одинаково равнодушны к монархии, к социализму и к фашизму. За чечевичную похлёбку пойдут служить в любой пошлый балаганчик». Как поэт и учёный Бобров не мог до конца понять, что заставило Блока быть секретарём Чрезвычайной (Верховной) следственной комиссии во главе с присяжным поверенным Идельсоном при Временном правительстве для расследования противозаконных действий царских чиновников, и тем более быть личным секретарём Луначарского. Прежнее, стойкое и презрительное отношение к «доильщикам Пегаса» у Боброва сохранялось до конца жизни.

В то время Бобровы жили в кооперативной квартире Дома писателей близ м. «Аэропорт». В соседнем подъезде их дома жили многие известные тогда, но ныне заслуженно (и незаслуженно) забытые советские литераторы. Среди них был и писатель Александр Тверской, автор книги «Турецкий марш» (М., «Детская литература», 1968) — о подвигах белорусских пионеров и школьников-подпольщиков в тылу врага) и «Песни над Босфором» (М., «Детская литература», 1973) — о Назыме Хикмете и его дружбе с Маяковским и Багрицким. Этот писатель был большим любителем всяческих медалей и наград, он сам себе готовил документы для очередного наградного дела. Очень хотел он стать кавалером медали имени Крупской, которой был отмечен детский писатель Сергей Михалков, ставший в 1973 году действительным членом Академии педагогических наук СССР. Об этой медали стали тогда мечтать многие детские писатели, начиная от весьма плодовитого Анатолия Алексина и кончая авторами первой книжки для детей. Тверской выдавал себя за самого молодого ветерана войны, был суетлив, чрезмерно назойлив и тошнотворно льстив с нужными ему людьми. Из двух своих книжек он выдавил из Союза писателей и из Литфонда всё что мог, все возможные для себя блага, и невозможные для многих других членов писательского союза. Сергей Павлович его терпеть не мог и часто, уже будучи больным и немощным, просил Марию Павловну гнать и его, и его приятелей вон подальше от их подъезда. У «дояра» Тверского был друг из Ростова-на-Дону, поэт и критик Леонид Шемшелевич, уроженец Виленской губернии, который на десять лет был старше Тверского и являлся как бы его наставником и учителем жизни. Оба они как писатели на меня тогда не произвели никакого впечатления. Я часто путал поэта Шемшелевича с поэтом Шершеневичем, чем крайне огорчал Марию Павловну. Когда Сергей Павлович Бобров был ещё жив и стойко боролся за жизнь, Тверской особенно был назойлив, ему надо было выудить для себя ценную информацию для своей новой книги или для очередной поэмы-персоналии своего друга Шемшелевича (1909-1983). Таких писателей, как Тверской и Шемшелевич, Сергей Бобров презирал и называл «литературными падальщиками». Особо люто презирал и опасался Сергей Павлович так называемых «партийных лириков школы Демьяна Бедного», таких как Безыменский и Багрицкий, которые дружили и даже сотрудничали с поэтами и писателями с Лубянки.

В начале 70-х, вместе с новой волной диссидентства и борьбой властей с авангардным искусством, возник в московской культурной среде обострённый, я бы сказал даже, болезненный интерес к поэзии Серебряного века, к её известным, малоизвестным, запретным, репрессированным и забытым бунтарям-экспериментаторам, главарям и эпигонам. Сергей Павлович знал многих и был хорошо знаком с их творчеством, ему было что сказать будущим историкам советской литературы. О поэте-экспериментаторе Фёдоре Платове, о Николае Асееве, Вячеславе Третьякове и Велимире Хлебникове.

Александр Тверской знал множество забавных анекдотов и мифов почти о всех живых и мёртвых советских «литературных генералах». Эта устная мифология подразделялась на три категории: дозволенный цензурой позитив о знаменитом имяреке, недозволенный («секретный, особо доверительный») негатив об опальном имяреке и, конечно же, самый ценный, «пробойный», достойный публикации идеологический миф об уже покойном или весьма дряхлом успешном советском классике. Некоторые придуманные, вымышленные Александром Тверским мифы легли в основу литературных статей ростовского приятеля Леонида Шемшелевича — о Луговском и Маяковском, о Голодном и Ставском, о Светлове и Тихонове, и его своеобразных стихотворных портретов «Маяковский в Ростове», «Встреча с поэтом» (о Луговском).

Всякий раз, когда речь заходила о дальнейшей судьбе творческого наследия Сергея Павловича Боброва, в голосе Марии Павловны слышалась плохо скрываемая горечь и обида за своего незаслуженно забытого покойного супруга. Когда речь заходила о литературном творчестве поэта и критика Боброва, то Мария Павловна величала его уважительно по имени и отчеству, а когда рассказывала о его мытарствах в казахстанской ссылке, то называла его по-матерински ласково и сострадательно Серёжей. Мне пришлось два раза выслушать её рассказы о мытарствах Сергея Павловича, о том, как его ненавидели, боялись и предавали вчерашние друзья-приятели и коллеги по перу. Ей всё время казалось, что когда Сергей Петрович был исключён из Союза писателей и сослан в Кокчетав, все литературные генералы и их прихлебатели не скрывали своей радости от того, что доблестные чекисты «выдернули Боброва как сорняк» из культурного слоя советской литературы.

Да он много знал, помнил и не забывал о времени, о них и о себе. Он не мог быстро приспосабливаться к новым условиям и обстоятельствам, не мог своё ремесло мгновенно использовать себе во благо, не умел из беспартийного превратиться в нужный момент в попутчика, потом в сочувствующего беспартийного партийца — ликантропия в любой форме была чужда ему. Он не умел оседлать своего Пегаса, сделать его Красным Конём, дойным Пегасом. Он не мог, как иные, быстро заводить дружбу с видными комиссарами и чекистами, навязчиво предлагать свои услуги по написанию революционных лозунгов, стихов и песен, по организации лекций-концертов и постановке своих революционных пьес, написанных на «туземном материале» Политпросвету Наркомпроса и Политупру Реввоенсовета, организовывать при клубах трудовых коммун цеха и гнёзда местных пролетарских поэтов. В начале голодных и холодных 20-х годов, когда «певцы революции и светлого грядущего» имели неплохой паёк в распределителях и в спецстоловых, Сергей Павлович голодал, ему приходилось пробавляться пайковым горохом и воблой, иногда он вынужден был скрепя сердце работать при партийных газетах в качестве «обработчика» сырых и малограмотных текстов новоявленных «хозяев жизни», заслуженных партийцев, которые, получив должность, стремились заявить себя в качестве писателей и властителей дум. Под пером С.П. малограмотный и косноязычный политический бред превращался в грамотный и внятный текст, а беспомощные, неуклюжие вирши о товарище Дзержинском и о председателе РВС товарище Троцком становились политической лирикой в духе Багрицкого и Безыменского. «Довольно пели вам луну и чайку/Я вам спою про Чрезвычайку!». Но это был скудный заработок. Три трубочки сахарина, две пачки маргарина да два сухаря. Самым доходным ремеслом являлось составление в прозе и стихах лозунгов и речёвок, а также написание наглых до безобразия и бездарных до отвращения революционных пьес. Но это легко получалось только у пролетарских писателей, которые успешно выживали тогда под сенью Пролеткульта и Лубянки. Все они были как на подбор низкорослыми, кривоногими, сильными, зубастыми, «высокоидейными и сознательными», злобными и беспощадными к тем, кто не с ними. Особенно процветали авторы политического лозунга и революционных пьес из туземного быта: о победном шествии революции в Тифлисе, в Поволжье, в Сибири, в Свияжске, в Китае, на Аляске или на Марсе. За самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу автору платили 200-250 тысяч рублей, а за каждый придуманный пролетарский лозунг — по 15-20 тысяч рублей. Большие деньги платили в журнале «Безбожник», но не всякий поэт мог в то время состязаться с безбожными виршами Демьяна Бедного. Огромные суммы платил и Емельян Ярославский за антирелигиозные пьесы.

При таких гонорарах даже в то голодное время можно было побаловаться мясными бифштексами (вместо морковных котлет) с жареной картошкой (вместо отварной пшёнки) и попить пивка с варёными раками. С такими деньгами можно было сходить не к Мейерхольду, а в Большой театр, где хороший буфет и самые красивые дамы.

Весьма прибыльным и доходным делом была публикация «подлинных документов, изобличающих подлую и мерзкую жизнь царских сановников». Большевики, придя к власти, продолжили дело акул буржуазно-либеральной прессы царской России по дискредитации царского режима вообще и царской семьи в частности. Для этой цели большевикам весьма пригодились документы и протоколы секретаря Чрезвычайной высшей комиссии Александра Блока, а вместе с ними и опытные литературные фальсификаторы и почерковеды. Сергей Павлович не понаслышке знал о том, что некоторые дневники последнего императора России были подделаны Демьяном Бедным. Точнее, не им самим, а ловкими людьми из его окружения, которые изготовляли «подлинные рукописи революционного содержания» исключительно ради наживы. Тогда этим занимались поэт Борис Садовский, Анатолий Каменский, Евгений Вашков, Иван Панков, Дмитрий Зуев и многие другие литераторы из РАППа. Но самым плодовитым на изготовление фальшивок был журналист Зиновий Давыдов, он был самым беспринципным и самым опытным фальсификатором того времени. Это он умудрился при финансовой поддержке Демьяна Бедного и Глеба Бокия изготовить и опубликовать в альманахе «Минувшие дни» (1927, №1, 1928, №2, 3 и 4) «Дневник фрейлины последней императрицы — Анны Вырубовой» в 25 тетрадях, который вызвал в советском обществе настоящую сенсацию… Эта гнусная фальшивка была позже разоблачена. Вначале в 1939 году документоведом А. Шиловым в его руководстве по публикации документов начала ХХ века, потом историком Николаем Дружининым в 1961 году в журнале «История СССР». Но осадок от этого фальшивого «Дневника Вырубовой» у советского читателя остался и многие места из этого «дневника» перекочевали в романы, повести, пьесы и сценарии советских фильмов о Григории Распутине и крахе Российской империи.

Нет, по словам Марии Павловны, поэт Бобров никогда не считал эти «доисторические» времена (1918-1925) героическими и тем более легендарными, у него язык ни разу не повернулся сказать так об этом страшном времени. Да, кому-то было хорошо и тепло под орлом и под серпом. Но до поры до времени. Хорошо жил Боря Пастернак, неплохо жилось и другим. Особенно тем, кто писал стихи и песни о Сталине. Борис тоже внёс свой вклад в Сталиниану. Глупо скрывать сей факт. В трудную минуту, когда Боря был в силе, она обращалась к нему за помощью, чтобы тот замолвил перед Сталиным словечко, чтобы вернул Серёжу в Москву. А сейчас Пастернак сам в опале, сам гоним. Но если быть объективным, то спас Сергея Павловича от смерти в кокчетавской голодной ссылке вовсе не сам Борис Пастернак, а она, Мария Павловна, его жена, помощница, верный друг и скромная муза.

…Как оказалось, тогда поэт Бобров был одним из самых здоровых людей той нездоровой послереволюционной эпохи. Его угнетало моральное уродство большевиков и повальное открытое и наглое перевоплощение людей, «оборотничество» в самих революционерах, занявших высокое положение в советской власти, и тот новый антропологический тип, в котором исчезли окончательно очертания прежних благородных добрых русских лиц. В коммунистической атмосфере тех лет было что-то жуткое, фантасмагоричное, потустороннее и бесчеловечное, и в культурной жизни новой России появилось много активных духоборцев и ниспровергателей, которые никогда не были ни революционерами, ни эсерами, ни большевиками, но вели себя нагло и напористо, прикрываясь комиссарскими мандатами и дружбой с чекистами. Бобров был не способен на такое. Он не мог пойти на поклон к Луначарскому и к Розенель, не мог предложить себя в выгодном свете ни Каменеву, ни всемогущему Троцкому.

В стране свирепствовал повсюду «красный террор», в столице люди от искусства за кусок сала и хвост селёдки готовы были на всё, чтобы угодить новой власти. Кем надо было быть, чтобы бряцать на лире, чтобы превращать в литературу эту кровавую вакханалию и чудовищное насилие, воспевать самые зверские злодеяния русской революции.

С чего начались неприятности поэта Боброва в революционной России? С революционного идиотизма Александра Блока, с его пошлой и похабной поэмы «Двенадцать» и с его вершиной дурновкусия и литературщины — «Скифами», грубой подделкой под Пушкина («Клеветникам России»). Сергея Павловича возмущал также и сам факт Блока в «Чрезвычайной комиссии по расследованию деятельности царских министров» при Временном правительстве Керенского, а потом его служба в качестве личного секретаря Луначарского, этого «комиссара просветительного, сочинителя скоморошьих ляс и бабинькиного кочета».

По словам Марии Павловны, Сергей Павлович не любил показного оптимизма в литературе и в то же время не любил писателей, скупых на проявление гуманизма. Недостаточности человеколюбия Сергей Павлович никому не прощал. Пуще всего он презирал людей, страдающих ликантропией (оборотничеством), в народе их называют идейными перевёртышами (8). Он никогда не был сторонником рациональной поэзии, терпеть не мог так называемую идейную литературу и патриотическую лирику бывших символистов, футуристов, имажинистов и акмеистов. Коробила его и так называемая «митинговая, эстрадная» поэзия Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского, стихи которых, по его мнению, требуют не читателя, а экзальтированного зрителя, не уютного домашнего уединения и не тишины читального зала, а стадиона и площади в духе идей пролетарского поэта Александровского («На смуглые ладони площадей/ Мы каждый день выходим солнце слушать!»).

Этих молодых поэтов он не мыслил «вне эстрады и Колизея» Ему не нравилась их агрессивная манера исполнения, эти их зазывания и вопли то под Маяковского, то под Пастернака: «Шумят, кричат, камлают лозунги и прописные истины, а поэзии в этом шуме не слышно. «Поэзия — это возможность выразить словом невыразимое». Он отрицал кино как искусство, способное гармонизировать духовно-эмоциональный мир человека, считал кино одним из видов развлечения и не больше. Его удручало, что многие советские люди судят о своей истории по кинофильмам, которые в силу своей излишней идеологизации слишком далеки от правды жизни.

«Свободной душе протянул горизонт на милость рассказа покинутых женщин на милость священству заброшенных комнат, где муха зелёная бьётся беспомощно над бездной великой слепящего света…»

Как будто человек зарезанный

На этой площади лежит!

А дрожь рук говорит, что нечего

Теперешнее ожидать.

Смех легче был бы не кончен,

Когда бы не тени цветков,

Зарезанный убежит с площади,

Голый бежал вперед.

Противоположная улица

Повлечет следующий труп;

Так разорваны горла накрепко

На площади в шесть часов.

(Сергей Бобров. Площадь. 1915 год)

У меня есть книжка стихов Сергея Боброва «Эжен Делакруа — живописец» (М., 1971) с дарственной надписью Марии Павловны. Потом в библиотеке-музее Маяковского, что на Таганке, я познакомился с остальными книгами С.П. Боброва. с его стихами, прозой и литературной критикой.

И еще у меня где-то в домашнем архиве находится машинописный вариант сборника стихов «Глоссы и глоссарий», в котором Сергей Павлович учёл метрический аспект «математического стихосложения» Колмогорова. Там же, среди материалов к диссертации, долго хранились машинописные копии переводов на русский нескольких стихотворений Рильке, сделанных Сергеем Павловичем незадолго до смерти. Признаюсь честно, стихи Боброва мне тогда не понравились, они показались мне деланными, придуманными, чрезмерно правильными. Сейчас я их воспринимаю близко к сердцу, может быть, потому, что мне сегодня на душе так же больно и печально, как и ему тогда… в 1971 году…

Стихотворный сборник под малопонятным советскому читателю названием «Глоссы и глоссарий» стал как бы одной из уловок Сергея Павловича миновать негласную «корпоративную» цензуру литературных генералов и хоть как-то заявить о себе как поэте, который ещё жив-здоров и даже плодотворен. «Глосса» — термин узкопрофессиональный, для советской цензуры чисто научный и тем самым безобидный. (Это слово я впервые услышал от Марии Павловны, когда она рассказывала мне о своих попытках вернуть Сергея Павловича из казахстанской ссылки в Москву).

Проще было бы назвать эту книжечку стихов «Азбуковником» или «Тезаурусом», но Бобров, не без подсказки Колмогорова, решил спрятать свои поэтические этюды под очередное лингвистическое исследование, в основу которого он, умелый литературный мистификатор, определил рукописные словари непонятных и необычных слов («Азбуковников» XVI-XVII вв. Максима Грека) и древние шумерские глоссы XXV век до н. э. И это понятно, ведь с функциональной точки зрения в глоссах аккумулировалась своеобразная метаязыковая функция языка, при которой язык использовался для его изучения, а не для изучения быстро меняющегося внешнего мира. «В глоссах отразилась застывшая лава прошлого мировоззрения». Сегодня мне непонятно то мстительное злопамятство советских литературных начальников, которые в каждой книге Боброва видели угрозу их творческому реноме как главных «инженеров человеческих душ». Меня весьма удручают и продолжают безмерно печалить факты бессмысленного насилия большевиков над своими жертвами, как перед их смертью, так и после неё — жестокие избиения осужденных перед самим расстрелом, контрольный выстрел насмерть замученных во время пыток и последующее осквернение их праха и могил (9).

Да, это факт, Сергей Павлович многое знал об их постыдном прошлом, об их тайной и явной ликантропии, «идейном оборотничестве». Он многое знал, но после всего пережитого в кокчетавской ссылке и после неё, за 102-м километром Ярославского направления, в г. Александрове, он был для них безопасен. Это было так очевидно! Никому не был опасен тогда этот почти сломленный системой, больной и старый человек. Но они продолжали бояться его, честного, нелицеприятного, инакомыслящего и много знающего. Увы, с этим ничего не поделаешь, ибо такова суть тоталитарной власти, которая даже в зените своего могущества начинает бояться своей тени, мелко дрожащей на кровавой стене своей бесчеловечной эпохи. Прав, тысячу раз был прав Михаил Булгаков, когда устами своего мрачного героя сказал: «Трусость — самый тяжкий порок». Марии Павловне, этой сухонькой и слабой старушке, было очень сложно пробить и протаранить этот глухой железобетонный сговор. В ту пору она могла искать поддержки не у членов Союза писателей СССР, а только у видных математиков того времени А.Н. Колмогорова и А.И. Маркушевича, с которыми, как и с физиками, власть тогда считалась и в условиях «холодной войны» вынуждена была их уважать. Ей было тогда очень трудно, она понимала, что ей надо спешить завершить все важные дела — издать хотя бы мизерным тиражом значимые, неопубликованные за последние 20 лет произведения и поставить надгробие на могиле Сергея Павловича. Она умерла в конце 1974 года, когда меня уже не было в Президиуме АПН СССР, но нашлись добрые люди, которые помогли ей частично завершить главное — поставить надгробие на могиле своего многострадального супруга и передать его дневник, незавершённые и завершённые, но не изданные труды в ЦГАЛИ на вечное хранение. В этом ей существенную помощь оказали А.Н. Колмогоров и молодой математик-лингвист М.Л. Гаспаров, который оставил интересные воспоминания о Боброве и посвятил памяти Сергея Павловича — «старейшины русского стиховедения» — свою книгу «Современный русский стих». Низкий поклон всем тем, кто помнит и хранит память о наших славных деятелях русской культуры, искусства и науки, как об известных, так и малоизвестных, почти забытых. Воистину верно сказал Ремизов: «ПОКА Я ПОМНЮ, Я ЖИВУ».

- Маркушевич Алесей Иванович (1908-1979), родился в г. Петрозаводске Олонецкой губернии Российской империи. Выдающийся советский педагог и математик, действительный член и вице-президент АПН СССР. Библиофил и большой знаток по рукописной и первопечатной книге. Автор трудов по теории функций, по истории науки, педагогике и методике преподавания математики в школе. Его труд о бесконечном (числовом) ряде, о ряде сходящемся и расходящемся в бесконечном числе, о ряде гармоническом — это, по определению Колмогорова, математическая поэма на тему бесконечной геометрической прогрессии (А.И. Маркушевич. Ряды. М., Высшая школа. 1961).

- Детская энциклопедия (в 12 томах). Под редакцией А.И. Маркушевича. М., Академия педагогических наук СССР. 1971-78. Изд. 3.

Из его остальных трудов по математике необходимо также отметить: 1) «Популярные лекции по математике». М.-Л., 1951-1954; 2) Краткий курс аналитических функций. М. 1957; 3) Алгебра. Учебное пособие. М., 1960; А.И. Маркушевич. Ряды.

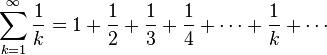

Гармонический ряд — сумма, составленная из бесконечного количества членов, обратных последовательным числам натурального ряда:

Работа А.И. Маркушевича «Ряды» является большим вкладом в развитие конкретной математики и информатики.

Для расходимости ряда была использована постоянная Эйлера-Маскерони или постоянная Эйлера — математическая константа, определяемая как ПРЕДЕЛ разности между частичной суммой ГАРМОНИЧЕСКОГО ряда и натуральным логарифмом. Константа введена в 1735 году Леонардом Эйлером, он же предложил для неё обозначение C, которое до сих пор иногда применяется. Итальянский математик Лоренцо Маскерони в 1790 году вычислил 32 знака константы. Карл Антон Бретшнайдер предложил современное обозначение γ (греческая буква «гамма»). Для альтернативного доказательства сходимости и расходимости ряда, образующего связанный, знакопеременный, случайный, гармонический, «истончённый гармонический ряды, А.И. Маркушевич использовал доказательства средневекового математика Орема, ряд Дерихле и ряд Кемпнера. Алексей Иванович, как и Колмогоров, считал, что «проверить алгеброй гармонию» вполне возможно, что для этого и существуют в математике числа с собственными именами, числа вещественные и натуральные: число Пи • Золотое сечение • Серебряное сечение • e (число Эйлера) •Постоянные Фейгенбаума • Постоянная Гельфонда • Константа Бруна • Постоянная Каталана •Постоянная Аперии. К натуральным, «природным», космическим — это Чёртова дюжина • Число зверя • Число Рамануджана-Харди • Число Грэма • Число Скьюза • Число Мозера, степени счёта и учёта, степени двенадцать (дюжина. Гросс. Масса), степени десяти (Мириада-Гугол-Асанкхейя-Гуголплекс) и степень тысячи «астрономической» (Тысяча • Миллион • Миллиард • Биллион • Триллион • Квадриллион • … •Центиллион). И если Сергей Бобров считал, что гармоничная связная речь (Слово) возникла из музыки и танца, то Колмогоров и Маркушевич считали, гармония звуков соответствует гармонии чисел и может быть записана с помощью цифр, знаков, чисел и сходящихся и расходящихся рядов. То же самое утверждал и крупный советский музыкальный и театральный критик И.И. Соллертинский (1902-1944) в статьях о балете, о музыке Шёнберга, Третьей и Седьмой симфониях Брамса. В своей книге о музыкальном романтизме он писал, что гармония звука-числа наиболее проявлена в ранних произведениях Гектора Берлиоза и Густава Малера (Соллертинский И.И. Романтизм: его общая и музыкальная эстетика. — М., 1962)

- Пёрышкин Александр Васильевич (1902-1983), физик, писатель, кандидат педагогических наук, член-корреспондент Академии педагогических наук (АПН) СССР (1968), лауреат Государственной премии СССР (1978), кавалер ордена Ленина и Октябрьской революции, составитель учебника по физике. В начальную школу А.В. Пёрышкин поступил в шесть лет и окончил её за три года. Затем четыре года учился в народном училище, а по окончании — в Нарвском реальном училище. В 1917 году Александр Васильевич стал работать чертежником на одном из петроградских заводов и заочно учиться. Осенью 1919 года Пёрышкин поступил учиться на физико-математический факультет Рязанского института народного образования (позднее преобразованного в Рязанский педагогический институт) и в 1922 году окончил физический факультет Рязанского университета. Во время учёбы в вузе он подрабатывал на кафедре физики в должности лаборанта. По окончании института получил звание преподавателя математики и физики (позднее — звание учителя средней школы).

В 1922 году А.В. Пёрышкин переехал в Москву, начал работать в опытно-показательной школе-коммуне имени Пантелеймона Николаевича Лепешинского при Наркомпросе РСФСР преподавателем физики, математики и труда.

В эти годы у него зародился интерес к физике и её преподаванию в школе. В этом же году поступил на физическое отделение физико-математического факультета МГУ. Успешно закончил университет и приступил к научной работе в лаборатории профессора В. Аркадьева, ученика знаменитого русского физика П.Н. Лебедева и одновременно преподаёт в московской школе №110.

С октября 1941 по 1945 год Пёрышкин работал в Московском горном институте заведующим кафедрой физики. С этим институтом уезжал в эвакуацию в Караганду. В 1943 году пединститут имени В.П. Потёмкина вновь открывают, и Пёрышкин возвращается в родные стены, работая сначала в должности доцента, а потом деканом физико-математического факультета (1945-1947 гг.) и заведующим созданной им кафедры методики преподавания физики. Он преподавал в МГПИ им. Ленина на физико-математическом, а после слияния двух московских педагогических институтов — МГПИ им. В. И. Ленина и МГПИ имени В. П. Потёмкина в 1960 году — на физическом факультете МГПИ. Александр Васильевич Пёрышкин был деканом физического факультета и заведующим кафедрой методики преподавания физики, которой и руководил до 1975 года.

Пёрышкин стал автором первого стабильного учебника физики для школы, созданного в 30-х годах прошлого века. Все поколения советских школьников учились «по Пёрышкину» — по книгам, написанным им лично или в соавторстве. Учебники для 6-го и 7-го классов оказались особенно удачными — они выдержали двадцать четыре издания. Пёрышкин активно участвовал в различных комиссиях, разрабатывающих учебные планы и программы для средней школы, профессионально-технических училищ и педагогических институтов.

Учебники Пёрышкина издаются по сей день, в XXI веке. Пёрышкин — наша национальная гордость, знаковая фигура советской системы образования, без которой выход русского человека в открытый космос был бы невозможен. Сегодня, 18 марта 2015 года, исполнилось ровно 50 лет с того дня, когда один из учеников А.В. Пёрышкина сделал первый шаг в КОСМИЧЕСКУЮ БЕЗДНУ. И сегодня нужно добрым словом помянуть и этого славного автора лучшего в мире учебника по физике:

«Всю жизнь учебники писал,

По ним, сказать не побоюсь,

Училась физике вся Русь!»

(проф. Н.Н. Малов)

- Зубов Виктор Геннадьевич (1914-1982), педагог, учёный, профессор кафедры общей физики МГУ, академик АПН СССР, автор 80 научных работ по динамическим упругим свойствам кварца в условиях нейтронного облучения, а также экспериментального учебника для 8-го класса «Физика-Механика» (1978) и пробного учебника для 9-го класса «Физика. Электромагнитные явления» (1982). Будучи с 1966 по 1980 гг. вице-президентом АПН СССР, В. Г. Зубов проводил большую работу со старшеклассниками, поступающими на физический факультет. Многие годы читал лекции по школьному курсу физики, вел специальные семинары по решению задач, по обсуждению этих решений. В.Г. Зубовым (совместно с коллегой по кафедре В.П. Шальновым) было издано учебное пособие для самообразования «Задачи по физике» (переиздавалось одиннадцать раз).

Академик Зубов был на двенадцать лет младше академика Пёрышкина, но внешне они выглядели ровесниками, а иногда (в начале 70-х годов) Виктор Геннадьевич выглядел даже старше Александра Васильевича, который тогда в свои полные шестьдесят лет продолжал тщательно следить за своей внешностью и даже, чтобы скрыть седину, красил брови и волосы на голове. У них и биографии разные, и жизненный путь был иной. Если Пёрышкин был в начале своей карьеры выпускником реального училища, то Зубов был рабфаковцем.

В.Г. Зубов обучался три года на рабфаке при МГУ, а с 1936 по 1940 год являлся сталинским стипендиатом физического факультета МГУ, по окончании которого был зачислен в аспирантуру физического факультета. В 1941 году В.Г. Зубов воевал в составе 8-й стрелковой дивизии, а в 1942-44 гг. участвовал в боях по обороне и освобождению Северного Кавказа в должности инспектора Политотдела ВВС. В 1946 году демобилизовался в звании майора и начал работать в должности старшего преподавателя кафедры общей физики на физическом факультете МГУ, а в 1949-1953 гг. выполнял обязанности проректора по строительству новых зданий Университета на Ленинских горах, а по завершении строительства в 1953 г. он стал заведующим по общему физическому практикуму.

- Воронцов-Вельяминов Борис Александрович (1904-1994), родился в Екатеринославле, из рода Воронцовых-Вельяминовых, советский астроном, заслуженный деятель науки РСФСР, чл.-корр. Академии педагогических наук СССР (1947). В 1925 окончил Московский университет. Будучи студентом, организовал в 1921 коллектив наблюдателей за звёздами «Колнаб». С 1924 работает в Государственном астрономическом ин-те им. П.К. Штернберга (до 1931 — Астрофизический ин-т). Наряду с научной работой более 30 лет (с 1931) проводил большую педагогическую работу по подготовке кадров учителей астрономии. Научные работы посвящены различным вопросам астрофизики. Исследовал нестационарные звезды, туманности, галактики, кометы. Опубликовал два атласа, содержащих фотографии нескольких сот взаимодействующих галактик (1959, 1977). Вместе с сотрудниками составил и опубликовал в 1961-1974 детальное описание морфологии 32000 галактик

Б.А. Воронцов-Вельяминов — автор монографий и книг «Галактические туманности»(1935), «Новые звезды и газовые туманности» (1948), «Внегалактическая астрономия» (1-е изд. 1972, 2-е изд. 1977), трудов «Очерки истории астрономии в России» (1956), «Очерки истории астрономии в СССР» (1960), работ по истории Руси и краеведению. Автор многих учебников и учебных пособий, в частности учебника для средней школы «Астрономия», сборника задач, выдержавшего семь изданий (1-е изд. 1939) и переведенного в Англии, Франции и Испании. Многое сделал для популяризации астрономических знаний в стране. Премия им. Ф.А. Бредихина АН СССР (1962), медаль «За открытие новых астрономических объектов» №1 Астрономического совета АН СССР.

- Мария Павловна Богословская-Боброва (1902-1974, печаталась также как Богословская М.П.) — переводчик из знаменитого «кашкинского коллектива», жена Сергея Павловича Боброва. По большей части переводила англо-американскую классику XIX-XX вв., а также французские классические произведения. Джек Лондон, Чарльз Диккенс, Эдгар По, Бернард Шоу, Оноре де Бальзак, Теодор Драйзер, Уильям Фолкнер и другие знаменитые писатели стараниями Марии Павловны получили «второе рождение» на русском языке. Нора Галь писала о мастерстве перевода М.П. Богословской: «Сборник «Дублинцы», одна из самых ранних работ кашкинского коллектива, и сейчас поражает удивительной свободой и красочностью речи. Вот «Облачко» в переводе Марии Павловны Богословской. Если не знать, что это перевод, поневоле обманешься, кажется, будто эта проза создана прямо по-русски».

- Колмогоров Андрей Николаевич (1903-1987), выдающийся математик ХХ века, академик АН СССР (1939), специалист по теории вероятностей, теории случайных процессов и теории информации, лауреат Ленинской премии (1965). Никто из наших отечественных математиков ХХ века не выше Колмогорова, ибо он для нас есть явление чрезвычайное. С ним может быть сравним в некотором отношении лишь выдающийся российский математик Г.Я. Перельман (1966), первым доказавший гипотезу Пуанкаре, но и то нужно время, чтобы это подтвердилось. По последним сведениям в СМИ, Григорий Перельман покинул вместе с мамой Россию в 2014 году и предпочёл жить в Швеции.

- Монин Андрей Сергеевич (род. 2.07.1921) — сын поэтессы Варвары Мониной и Сергея Боброва. Математик, метеоролог и океанолог, чл.-корр. АН СССР — Отделение океанологии, физики атмосферы и географии (океанология) c 28.11.1972. В 1942 окончил МГУ. Работал в Центральном институте прогнозов (1946-1951), в институте физики атмосферы АН СССР (1951-1065). С 1965 в институте океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР.

- Бобров Сергей Павлович (1889-1971), русский советский поэт, критик, литературовед, переводчик, математик и стиховед, один из организаторов русского футуризма, популяризатор науки, а также экономист, статистик, теоретик шахмат и автор математических трудов. Популяризацию своих математических знаний Сергей Бобров отразил в двух замечательных книгах — «Волшебный двурог» (1949-1967) и «Архимедово лето» (1959-1962). Кстати, полное название первой из них звучит так: «Волшебный двурог, или Правдивая история небывалых приключений нашего отважного друга Ильи Алексеевича Комова в неведомой стране, где правят Догадка, Усидчивость, Терпение, Остроумие и Трудолюбие, и которая в то же время есть пресветлое царство веселого, но совершенно таинственного существа, где имя очень похоже на название этой удивительной книжки, которую подлежит читать не торопясь».

С 1911 Сергей Бобров был вольнослушателем в Московском археологическом институте. Работал в журнале «Русский архив», изучал творчество Пушкина и Языкова. В 1913 возглавлял постсимволистскую группу «Лирика», с 1914 — группу футуристов «Центрифуга» (его ближайшие литературные сподвижники — Борис Пастернак, Николай Асеев и Иван Аксёнов). Пользуясь девятью псевдонимами, он заполнил около трети антологии «Второй сборник Центрифуги» (1916) своими стихами. После революции печатает статьи и литературные обзоры в журналах «Печать и революция», «Красная новь», «Наши дни», пишет стихи, поэмы и повести. Одновременно с этим работает в Наркомпочтеле, в ЦСУ, в Госплане, где на практике применяет свои знания математической статистики. Выпускает книгу «Индексы Госплана» и работы по применению математических методов при построении индексов.

В 20-х и 30-х годах Сергей Бобров написал три социально-фантастических романа — «Восстание мизантропов» (1922), «Спецификация Идитола» (1923) и «Нашедший сокровище» (1931), который вышел под псевдонимом «А. Юрлов».

В романе «Спецификация Идитола» рассказывается об одновременном открытии в разных странах тремя гениальными изобретателями способа освобождения колоссальной энергии путем расщепления атома. Под ними автор романа подразумевал академика Вернадского, который первым в мире занялся практическим изготовлением плутониевой бомбы в СССР (через десять лет после выхода этого романа Боброва все научно-популярные и научные статьи, посвященные ядерному синтезу, были засекречены и общественному обсуждению не подлежали. — А.А.). Естественно, что наряду с огромным выигрышем от этого изобретения всего человечества горстка нефтяных магнатов решает завладеть секретом атомного синтеза. Вместе с тем один ловкий делец-предприниматель нападает на след открытия, собирает в уединенном каньоне Скалистых гор физиков, химиков, инженеров и изготавливает на основе этого изобретения мощное взрывчатое вещество. Дабы испытать его в деле, промышленник сбрасывает его на отдаленный атолл в Тихом океане. Но как раз в это время там же, спасаясь от погони, тайно собрались три изобретателя, которые погибают в мощнейшем взрыве вместе с атоллом.

В те годы он также много вместе работал в области перевода. Он перевел такие известные классические произведения, как «Сказки Перро», «Песнь о Роланде», трагедию Вольтера «Магомет», «Красное и черное» Стендаля, «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу, стихотворения Рембо, Корбьера, Верлена, Верхарна, Шелли, Лорки и Элюара.

В начале 30-х годов Бобров подвергается репрессиям и с 1934 года находился в ссылке под Кокчетавом, а его семье помогал чем мог его друг Борис Пастернак.

За три предреволюционных года одноименное издательство «Центрифуга» под руководством Боброва выпустило полтора десятка книг, включая «Поверх барьеров» Пастернака и несколько сборников Асеева. Бобров активно выступал как теоретик своих групп и критик-полемист (в 1920-е — в журнале «Печать и революция» под разными псевдонимами), тон его выступлений был обычно чрезвычайно резок и нелицеприятен. В 1920-е в литературных кругах складывается ряд мифов, кочующих по мемуарным публикациям и делающих фигуру Боброва одиозной (якобы он до революции был черносотенцем, а после неё — чекистом; якобы Бобров во время выступления Александра Блока незадолго до его смерти крикнул, что тот «уже мертвец» и т.п.); современные исследователи показывают несоответствие этих историй действительности. Одним из постоянных интересов Боброва было стиховедение.

В 1913 Бобров одним из первых описывает дольник (под названием «паузник»), в 1915 он издал книгу «Новое о стихосложении Пушкина», выступал с публикациями в 1920-е годы, а с 1962 вновь участвовал в стиховедческих штудиях нового поколения с А. Н. Колмогоровым и молодым лингвистом М.Л. Гаспаровым. Боброву принадлежат важные исследования о перебоях ритма, о ритмике словоразделов (один из зачинателей этой темы). Гаспаров оставил интересные воспоминания о Боброве и посвятил памяти Сергея Павловича — «старейшины русского стиховедения» — свою книгу «Современный русский стих». В последние годы он пишет художественно-автобиографическую повесть «Мальчик» (1966), позднее переросшую в роман, а в 1971 году в издательстве «Советский писатель» выходит его крупная поэма «Евгений Делакруа — живописец».

- Ликантро́пия (от древнегреческого λύκος — «волк» + ἄνθρωπος — «человек») — мифическая или волшебная болезнь, вызывающая метаморфозы, изменения в теле, в ходе которых больной превращается в волка; один из вариантов териантропии. Наряду с волшебной ликантропией и териантропией существует реальное психическое заболевание — клиническая ликантропия, при которой больной считает себя волком, оборотнем или другим животным.

- Большевики, даже из числа писателей-чекистов, не поняли революционного романтизма поэмы «Двенадцать», считали, что через эту революционную лирику Блок примазывается к власти, чтобы жить безбедно, так, как Максим Горький, Демьян Бедный и Безыменский. Со слов вдовы поэта Сергея Боброва Марии Павловны Богословской, Блока отравили питерские чекисты, чтобы не выпускать поэта за границу на лечение, так как Блок «очень много знал нехорошего о многих советских деятелях». Многие, в том числе и Зинаида Гиппиус, знали о зверствах питерских чекистов во времена «красного террора» и не понимали, как Блок мог сотрудничать с большевиками, зная об их злодеяниях и провокациях. Но мало кто тогда знал, что Блок имел неосторожность высказать вслух своё отношение и к зверствам чекистов и к изготовлению фальшивых документов, очерняющих в глазах народа «постылый и ненавистный царизм». Сергей Бобров считал, что Блок стал жертвой доноса и был ликвидирован так же, как и Сергей Есенин в 1925 году через имитацию самоубийства. Большевики продолжали разными способами мстить памяти поэта, в том числе и через перезахоронение с элементами осквернения праха на Смоленском кладбище Петрограда. «Товарищи» с могилой обошлись по-ленински — кладбище закрывали, надгробия разрушали, останки переносили по-варварски. Иначе и не могло быть. Узник Соловецкого лагеря особо назначения Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал, как позднее произошло перезахоронение останков поэта, принявшего большевизм: «Перезахоранивали Блока в 1944 году. При этом событии присутствовал Дмитрий Евгеньевич Максимов. И ведь перезахоронили только череп Блока. Дмитрий Евгеньевич нес череп Блока, потому что остальным, очевидно, было противно его нести, они боялись, а он не боялся. Он нес череп Блока в платке и по дороге пальцем из глазниц выковыривал землю. Ему показалось, что так будет лучше. И тогда его остановили и сказали: «Вы выковыриваете прах Блока. Это нельзя делать». И «могила Александра Блока» — это чужая могила, какого-то барона (я забыл его фамилию). В эту чужую гробницу, в этот чужой склеп и поместили череп Блока. Один череп. Все остальное осталось там, на Смоленском кладбище, рядом с матерью, и было сровнено с землей». (Николай Кавин. Человек-эпоха. Две встречи с Д.С. Лихачевым. Журнал «Звезда»).

Об авторе:

Анатолий Геннадьевич Апостолов, (род. 3.06.1943), русский писатель, поэт, историк, публицист, действительный член Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения.

Автор нескольких книг стихов и прозы: «Из глубины нездешней» (М., 1998), «Мучительно хочу быть человечным» (М., 1999), «Об известном и забытом» (М., 2000), «Как продать ближнего. Донос как способ существования» (М., 2003), «Высокое предназначение» (М., 2005).

В сборнике стихов и прозы «Озябший ангел» (М., 2007), удостоенном МГО Союза писателей РФ ордена им. Маяковского как лучшая книга 2008-2011 гг., представлен весь спектр его религиозно-философских и своеобразных мировоззренческих переживаний.

Книга Памяти «За Храмовой стеной» (М., 2013) удостоена Московской городской организацией СП РФ литературной премии «Лучшая книга 2013 года». Книгу предваряет эссе «Слово об ушедших в Вечность», посвящённое героям эпохи: историкам и теософам (М. Бим-Баду, В. Никитину, А. Смирнову); писателям-мыслителям и философам новейшей истории — А. Зиновьеву и А. Солженицыну. По своему содержанию новый сборник стихов «За Храмовой стеной» — является прямым продолжением темы высокого предназначения человека и своеобразной данью памяти тех людей, на чью долю такое предназначение выпало.

Роман «Княж-Погост» — это своеобразная исповедально-психологическая хроника «Красной Ямы», наполовину документальная быль о тотальном насилии над людьми своего народа.

Отдельные главы романа опубликованы в журнале «Поэзия» (2004), альманахе «Дом Ростовых» (2006), в книге «Озябший ангел» (2007).

Роман А.Г. Апостолова в самой сердцевине несёт мысль о губительности всех видов насилия как в отдельно взятой стране, так и во всех странах мира. Это роман о духовно-нравственном гнойном нарыве смертельной опасности, перед которым бессильна самая интенсивная терапия.

Автор романа даёт понять, по каким «экономическим лекалам» был скроен наш нынешний мир в прошлом веке, откуда берут своё начало все наши сегодняшние беды, пороки и грехи.

Все эти живые и документальные свидетельства очевидцев эпохи можно прочитать по желанию со знаком «плюс» и со знаком «минус». Здесь всё зависит от установки к такому прочтению, от умения различать в истории уникальное и типическое, видеть историю с помощью своей природной оптики, оценивать события прошлого своей нравственной нормативностью.

«Литературное творчество А.Г. Апостолова продолжает традицию постсоветского авангарда пессимистического направления, в основе которого лежит своеобразный пассионарный пессимизм, выражаемый девизом «Не жалость к себе, а воля к борьбе». Воля к борьбе с тотальным злом, с душегубами нашего времени».

Поэт, историософ, просветитель и общественный деятель Михаил Фридман.