Дело отца

Сказка

Глава 1

К югу от Туманного Эльберга, в шахтёрском городке Утревейде, жил молодой человек по имени Йоганнес. Мать называла его Маленький Ганс.

Как и другие мальчики, Ганс успешно окончил школу, получил за благонравие похвальный лист. В наших краях трудолюбие значит очень много, а Ганс был трудолюбив. Дома он помогал матери по хозяйству, а вечерами подрабатывал в столярне, вырезая полки для книг и обстругивая разную деревенскую утварь — обычное дело для подмастерья.

— Кем ты станешь, когда вырастешь, Ганс? — допытывались друзья. — Наверное, слесарем? Или плотником?

— А может, как я, откатчиком? — предположил Пауль. — Год-два — и уже десятник. А выучишься — так и маркшейдер. Тут нужен глаз-алмаз, зато и за работу получишь алмазы. Мой отец говорит, что лучше этой работы нет ничего на свете, главное — чтобы душа к земле лежала.

— Землёй живот не набьёшь, — возразил кругленький Матти Гольбек. — И алмазами сыт не будешь. Хлеб — всему голова.

Весёлый и плотный, как масленый блин, он знал, о чём говорил. Старший Гольбек был пекарем и частенько угощал всю мальчишечью ораву коричным печеньем и витушками-брецельками с маком и крупной солью.

Ганс только вздохнул.

После работы он вернулся домой задумчивый как никогда. За окном синел вечер, и мать зажгла лампу. Жёлтый тревожный огонёк не мог развеять сумерки, и лицо женщины в этом неверном свете казалось тонким и необычайно суровым.

— Кем был мой отец? — тихо спросил Ганс.

Мать не ответила.

Закусив губу, она шила, и тени порхали у её рук, как ночные бабочки, подколотые быстрой иглой. Стежок за стежком. Закончив, она убрала шитьё, принесла с кухни ужин и накрыла на стол. И всё это молча. Без единого слова!

— Я не знаю, кто я, — сказал Ганс. — У всех моих друзей есть отцы, каждый знает, к чему он приспособлен. Я уже не мальчик, пора бы и мне подумать о будущем. Выбрать себе дело по нраву. Но как? Ведь я даже не помню лица своего отца.

— У тебя его голубые глаза.

— У всех в Утревейде голубые глаза. Про нас даже поговорку сложили: «Синеглазый, как горняк чумазый». Но разве мой отец был горняком?

Мать покачала головой.

— Тогда кем?

Но в этот вечер не суждено было Гансу узнать больше. Маленькая женщина могла быть очень упрямой. Про таких говорят: «Легче холм руками срыть, чем упрямца поворотить». Так и пришлось любопытнику отступиться: собрать тарелки, запереть двери на железный засов и лечь спать, плотно поужинав, но несолоно хлебавши.

***

А ночью разразилась гроза.

Порывистый ветер завывал в трубах, как привидение. В окна хлестал дождь, и Гансу чудилось, что вся ярость стихий обрушилась на их дом в отместку за вопрос, который почему-то нельзя было задавать.

Скорчившись под ледяным одеялом, он вздрагивал от просверка молний. Даже кукушка в часах издавала писк, когда удар электричества сотрясал небо и землю, раскалывая их на мелкие части. Вот так гроза! Чёртова мельница!

Между раскатами грома возникало мгновение тишины. И вдруг — в одну из таких пауз — Ганс услышал скрип. Словно мышь тайком пробиралась по половицам, ища, чем бы поживиться в буфете, хвостатая воровка.

«Ну уж я тебя угощу!» — подумал Ганс.

Поднял башмак, на цыпочках подкрался к двери, сосчитал до трёх, распахнул…

И замер.

Потому что у распахнутых настежь дверей буфета суетилась вовсе не мышь. А девушка! Да ещё какая: симпатичная, кудрявая, с чёрными как ночь глазами и маленьким ярким ртом, округлившимся от испуга.

— Ох! — только и сказал Ганс, уронив башмак себе на палец.

— Ох! — откликнулась незнакомка.

Даже голос у неё был прелестный, тихий и лёгкий, словно ветерок на лугу. Бедняга Ганс совсем стушевался. От природы он был приветлив и теперь, в одном белье, со всклокоченными со сна волосами, почувствовал себя полнейшим дураком. Какой стыд! Разве так принимают гостей?

— Прошу прощения, фройляйн, — сказал он отчаянно. — Я и не услышал, как вы вошли.

Незнакомка смотрела на него, зардевшись. Она тоже была смущена. Спохватившись, Ганс бросился одеваться.

Кое-как натянув штаны и рубашку, он вновь отважился посмотреть на девушку. И вновь поразился её красоте. Как будто сама природа поцеловала эти нежные щёки, вспыхнувшие стыдливым румянцем.

— Может быть, вы хотите есть?

— Нет-нет.

— Или пить?

— Ах, нет! — воскликнула гостья с таким удивлением, словно он предложил ей перекувыркнуться вниз головой. — Я уже поужинала с зарянками и дроздами. Мы, сильфиды, редко садимся за стол, но я увидела отблеск молнии в чашке и не смогла удержаться от любопытства.

— Сильфиды? — поразился Ганс.

Он, конечно же, слышал о внучках и дочерях ветра, но даже помыслить не мог встретить одну из них наяву. Впрочем, да уж не сон ли это?

— Не сон, — тихонько сказала девушка, уловив его мысли. — Но я охраняю хрупкие сны, ведь в такой буре, как эта, они могут разбиться. Сон — это ведь то же зеркало. Острым осколком можно поранить душу и память.

— Память, — повторил Ганс, и его глаза вспыхнули. — Вот именно, память! Значит, вы можете меня выручить!

В неожиданном восторге он подскочил к своей гостье, взял за руку и энергично повлёк к дверям комнаты, где спала его мать.

Там было темно, но темнота озарялась фосфорическим светом молний. Видимо, они тревожили спавшую. Губы женщины двигались, словно она говорила с кем-то, стоящим у её изголовья. Но ни один звук не просачивался наружу, ни один. Духи воздуха, духи сна, чёрные духи ночи берегли тайны, которые живая душа может доверить только небу да самой себе.

— О чём она говорит? — шепнул Ганс. И когда девушка замотала головой, встал на колени, умоляюще сжал маленькую ручку и воскликнул: — Только вы, о, только вы можете мне помочь, добросердечная фройляйн! Я хочу узнать имя своего отца. Хочу знать, где он и что с ним случилось. Помогите мне, ради всего святого, и я буду вечно вам благодарен!

Кто бы мог устоять против таких слов?

Вот и прелестная сильфида не удержалась от вздоха. Она повела рукой, и синий призрачный свет заполнил комнату, точно звёзды, любопытствуя, заглянули в окно. Лежащая в постели женщина испустила горестный вздох, села и простёрла вперёд дрожащую ладонь, словно пытаясь остановить или удержать кого-то.

— Ах, Эрнст! Милый мой Эрнст! Не в добрый час отправился ты в Вильдорф. Сколько бы я ни ждала, чувствую, что всё напрасно: ты пропал, и больше я тебя никогда не увижу!

Сказав так, она смежила веки и опустилась на подушку, как мёртвая. Но грудь вздымалась, и Ганс понял, что его мать глубоко спит, освободившись от той боли, которую годами хранила в себе.

— Вот ты всё и узнал, — шепнула сильфида.

— Всё? — пылко возразил Ганс. — Вовсе нет. Но мне будет известно больше, если отправлюсь в Вильдорф и узнаю, что сталось с моим отцом. Я не успокоюсь, пока это не произойдёт.

Девушка только покачала головой.

***

Утром, ни свет ни заря, Ганс собрался в дорогу.

В холщовый рюкзак, оставшийся со школьных времён, он положил горбушку хлеба с козьим сыром, сухари, пяток спелых, отличных яблок и фляжку — утеху пьяницы, но на сей раз в ней плескалась лишь свежая ключевая вода.

— Куда это ты идёшь? — всполошилась мать.

— В Юнгер-Хютте, помочь косцам, — беспечно ответил Ганс.

Но на душе у него скребли кошки.

И, переходя ручей по бревенчатому мосту, отделявшему их участок от центральной улицы, он не раз и не два оглянулся с весёлым лицом и камнем на сердце, который делался всё тяжелее, пока дом да и весь городок наконец не скрылись в тумане.

День ожидался нелёгкий и пасмурный.

После ночного дождя ветви деревьев, поломанные и спутанные, так и норовили обдать путешественника изрядной порцией ледяного душа. Под башмаками чавкала грязь. Десять раз подумаешь, прежде чем поставишь ногу. Тучи над горным кряжем хмурились, обозревая развал из вывороченных корней и обломков скал, торчащих из земли, как тролльичьи зубы.

Но перипетии дороги не трогали Ганса. Мысли его были заняты прелестнейшей незнакомкой, что соткалась ночью из воздуха и растворилась в нём же.

«Почему я не спросил у неё имя? — досадовал он, выдирая куртку из валежника. — Экий же я болван! Должно быть, потому и отец бросил меня, огорчённый тем, что вместо сына получил кусок глупого дерева».

Тропинка меж тем свернула в скальный пролом и разветвилась. Левая тропка спускалась в низину, где призывно шелестела трава и подмигивали синие колокольчики. Правая же уводила дальше в горы. Даже прищуренный взгляд не мог разобрать, карабкается ли она под самые облака или ныряет в лес в окружении стройных и мощных сосен.

— Вот так дела! — поразился Ганс. — И куда же мне идти?

Он оглянулся.

Невнятно и глухо шумят деревья. И ни одной живой души. Но словно тоненький голосок повторяет в самое ухо: «Вправо, вправо и вверх! Вправо и не сворачивай!»

— Что за чёрт? — изумился Ганс, напрягая глаза.

И вдруг увидел источник странного зуда. Серебристая мошка кружила над его головой, дребезжа изумрудными крылышками.

— Вправо, Ганс! Сестрица Сильвия говорит: вправо!

— Чивик-так, чивик-так, — щебетнули птицы.

Подняв голову, юноша заметил малиновку и дятла, что с серьёзным видом примеривался к дубу. Перехватив взгляд, дятел мигнул и застучал, словно отбивал телеграмму:

— Туда, туда, тук-тук-туда…

— Сестрица Сильвия, — повторил Ганс.

Ему стало ясно, что он не один. Ночная сильфида решила ему помочь, и каждая птичка, букашка или травинка указывала дорогу не хуже самого точного компаса.

— Спасибо вам, милая фройляйн!

С удвоенной силой он бросился вперёд, уже не чувствуя усталости. И к вечеру следующего дня добрался до места, откуда виднелись черепичные крыши и острый шпиль с флюгером, изображающим розу ветров.

***

Вот он, Вильдорф, город, славный своими традициями!

Каждый год, в самом начале осени, здесь проходил фестиваль Хаймверкмаркт — знаменитая ярмарка мастеров. Фокусники и рукодельники со всей округи стекались сюда показать себя, обменяться опытом, а то и прикупить невесте диковинку, добытую в недрах земли и огранённую так искусно, словно рукой ремесленника водил дух божественной красоты.

Вот и сейчас подготовка к ярмарке была в самом разгаре. Гремели молотки. Заливисто посвистывали каменщики, готовя к празднику новую мостовую. Девушки в белых блузках и фартучках украшали цветами городские ворота. Заворожённый людской суетой, Ганс вертел головой туда-сюда, крепко сжимая челюсти, чтобы никто не принял его за деревенщину.

На центральной площади плотники возводили помост. Работами распоряжался седовласый человечек, юркий и придирчивый, громкоголосый — видно, самый старший из мастеров. Подстриженная бородка трепалась на холодном ветру, как хвост дрозда. Ни одна мелочь не ускользала от его внимания, и рот мастера не закрывался ни на секунду:

— Калле, мальчик, держи ровнее! Эй вы, а ну, принимайтесь за дело! Некогда здесь бездельничать!

При виде такой распорядительности Ганс почувствовал робость. Но не в его привычках было отступать от задуманного. Тем более что и старый мастер заметил его и обратил к нему свой суровый взгляд:

— А ты, молодой человек, кто такой? Или общее дело тебя не касается?

— Я Ганс из вольного города Утревейде.

— Ах, вот оно что!

Лицо старого мастера стало приветливее. Воспользовавшись этим, Ганс улыбнулся старику так учтиво, как мог, и подошёл, чтобы задать вопрос, который мучил его несказанно:

— Простите меня, уважаемый. Я здесь новичок и никогда не был на ярмарке. Но однажды сюда пришёл мой отец, а после того в наших краях его уже и не видели. Понимаю, что с моей стороны это несусветная глупость: столько воды утекло, — но, может быть, вы…

— Я тут знаю всех и каждого, — оборвал его старик. — А уж пришельцев оттуда помню наперечёт. Не часто ваш брат горняк путешествует по миру.

— Так оно и есть. Я бы и сам не вышел из дома, если бы не желание найти отца.

— Как же его имя?

— Его звали Эрнст, — произнёс Ганс.

И поразился эффекту, который вызвали его слова.

— Эрнст из Утревейде, — повторил старый мастер, — ну как же! — и всплеснул руками. — Разумеется. Да-да, много лет назад. Но конечно, я его помню. Ещё бы не помнить! Высокий и синеглазый, любопытный как чёрт. Хотел бы я, чтобы мои ученики были такими. Его прозвали «серьёзный Эрнст», потому что он редко улыбался . Но уж если улыбнётся, значит, дело того стоит. Руки у него были из чистого золота, жаль только, полюбоваться их умением нам почти не пришлось.

— Почему? — жадно спросил Ганс. — Почему не пришлось?

Но тут словно тьма сгустилась над площадью. Тьма и молчание. Как странно: вроде бы солнце продолжало светить, но краски стали резче, а ветер — суше, и мастер вдруг оборвал речь и опасливо поглядел куда-то вдаль — туда, где из закатного облака вырастали горные пики, обагрённые кровавой росой.

— Что-то я разболтался. Некогда мне.

— Ничего, — Ганс засучил рукава. — От работы я не бегаю. Подсоблю чем смогу.

Его молодое лицо дышало твёрдостью и упрямством. Было ясно, что он не отступится.

Тогда собеседник сдался — вздохнул и указал на запад:

— Ступай-ка ты в Тирвальден, парень. Хозяин трактира объяснит лучше. Он там был и видел всё собственными глазами. А я не люблю пересказывать слухи.

— Что же отцу там понадобилось?

— В тот день на лужайке перед трактиром состязались охотники. Одному из них случайно пробили плечо. Вот Эрнста и позвали, и он с готовностью собрал свою сумку и двинулся на помощь.

— Значит, он был охотником?

— Вовсе нет.

— Но тогда почему…

— А разве я не сказал? — удивился мастер. — Ведь твой отец был врачом. Самым лучшим на свете доктором, каких когда-нибудь производила природа. Жаль, очень жаль, что таких, как он, уже больше не встретишь, и вдвойне жаль, что он погиб или, может быть, пропал безвозвратно.

— Это мы ещё поглядим, — сказал Ганс.

***

Даже бесконечная дорога вдвое короче, если впереди сияет надежда.

А дорога в Тирвальден оказалась совсем не бесконечной. Один или два поворота, подъём, пологий спуск — и взору путника открылась лужайка, на которой группа молодых людей в разноцветных жилетах, коротких штанах и шляпах с петушиным пером праздновала, по-видимому, начало охотничьего сезона. Судя по румянцу на щеках, молодцы изрядно угостились пивом из бочки, стоящей тут же, под деревом.

Стайка смеющихся девушек шушукалась за кустами, обсуждая охотников, их успехи и неудачи. При каждом промахе зрительницы прыскали и закрывались платочками; требовалось невероятное мужество, чтобы сохранить хладнокровие и прицелиться вновь.

— Servus! — поздоровался Ганс, сняв шапку, как того требовала вежливость.

Девичье подмигивание и смешки были ему ответом.

— И тебе, — важно ответствовал один из собравшихся.

Он свистнул и подбросил тарелочку, а второй вскинул ружьё.

«Бац!» — пуля свистнула, а тарелка невредимой приземлилась в траву. Девушки охнули и засмеялись.

— Что за мазила! — надменно проговорил завитый парень, расфуфыренный как фазан. Жилет у него был ярче, чем у остальных, а перо на шляпе так залихватски торчало вбок, что казалось, на голове сидит настоящий петух и вот-вот клюнет.

Дождавшись очередного свиста, он вскинул ружьё и попал прямо в центр тарелочки. Брызнул во все стороны разбитый фарфор. Девушки взвизгнули и захлопали, отбивая ладоши.

— То-то же, — сказал франт.

Он обвёл взглядом собравшихся, и взгляд его остановился на Гансе.

— Что, новенький? А ты чем нас удивишь?

— Чем же я вас удивлю? — сказал Ганс. — У меня и ружья нет.

— Ружья? Ну уж ружьё-то мы тебе дадим. А только тому, у кого руки кривые, ничто не поможет. Ты явно пришёл с гор и вряд ли держал что-то солиднее рогатки.

— Что ж, в прямых руках и рогатка стреляет.

— Да ну? — холодно усмехнулся франт. — Ставлю свой «Зильбер» против твоей рогатки, что три из трёх тебе не выбить. Победитель получает холодный пунш. А проигравший моет посуду.

— Замётано, — кивнул Ганс.

Он сразу понял, что эти скучающие парни решили сделать его дармовым развлечением. Но дома он, как и многие его товарищи, частенько тренировался с отцовским «цундгевером», оставшимся с Великой войны. И сейчас, дождавшись, когда франт отстреляется (тот выбил два блюдца из трёх), Ганс осторожно взял поданное ему ружьишко, проверил прицел и, услышав свисток, выпалил так ловко, что девушки зааплодировали.

— Случайность! — выкрикнул франт, красный как свёкла.

— Как скажешь, — согласился Ганс.

«Бац! Бац!» — пули одна за другой послушно нашли центр блюдец, раздробив их на мелкие части. Поднялся неимоверный шум. Франт стоял как оплёванный. Одна из девушек подскочила к удачливому стрелку и поцеловала его в губы. Ганс смутился и ощутил величайший подъём. Жаром облило щёки.

— Это ещё что?! — воскликнул он вне себя.

Зоркий взгляд отыскал в небе малую точку. Выстрел — и птаха с жалобным писком упала на землю, обливаясь кровью. Это был жаворонок. Пуля разнесла его практически на куски, но тускнеющий глаз до последнего смотрел в синее небо, где метались другие птицы, взволнованные жестоким нападением.

— Чудно! — закричали стрелки.

Они сдвинули бокалы и запели здравицу во славу Ганса.

Но тот не ответил. Бледный, с остановившимся взглядом, смотрел он на кучку перьев, чувствуя горечь и сожаление. Зачем? Зачем понадобилось ему убивать эту птаху? В сверкающем воздухе, уже дышащем вечерней прохладой, отчётливо слышал он слова упрёка и потаённый вздох, который Сильвия не смогла удержать в груди.

Бросив ружьё, он устремился к трактиру. Хозяин сидел на скамье, и в его взгляде Ганс прочёл тот же вопрос, что навеки застыл в зрачке бедной птицы: «Зачем? Для чего ты погубил безвинную душу?»

— День добрый, — поздоровался Ганс, приглушая голос, как будто стоял у постели больного. — Мне сказали, что вы можете меня выручить. Я разыскиваю отца, Эрнста из Утревейде. Правда ли, что в последний раз, много лет назад, его видели здесь?

Хозяин, грузный мужчина, наклонил голову.

— Да, — медленно ответил он, — так и есть.

— Как это было? — спросил Ганс умоляюще. — Прошу вас, расскажите всё-всё, что вы помните. Всё, что позволит мне его найти.

— Вряд ли его можно найти, — сказал хозяин ещё медленнее, и по лицу его пробежала тень — тень сомнения и тревоги. — Если бы я был вправе дать вам совет, молодой человек, я сказал бы: не вмешивайтесь. Возвращайтесь домой! Потому что есть вещи, с которыми опасно связываться.

— Я не из робких, — возразил Ганс. — А если даже и трус, то это ничего не изменит.

— Пусть будет так, — сказал хозяин. — Раз вы упрямы, точь-в-точь в своего отца, тогда я поведаю всё, что знаю.

***

Случилось это в первый день сентября.

Листья на деревьях только окрасились алым и жёлтым, самая золотая пора осени, когда природа дарит улыбки, а земля — урожай. Но и на солнце бывают пятна. Именно в эту пору, когда охотники пробуют свои силы в пальбе и пьянке, через лес проезжал кайзер с отрядом чёрных ландскнехтов, и путь его лёг через Тирвальденский луг.

Эрнст, молодой врач, вызванный из Вильдорфа, как раз бинтовал неудачливого стрелка, когда кусты раздвинулись и в просвет выступили солдаты.

Какой дикий контраст с великолепием утра! Чёрные куртки рассыпались по зелени луга, как туча жуков-рогачей. Кто-то попытался бежать, и его закололи. В общей суматохе и криках творилось страшное. Бледный от ярости стоял Эрнст, сжимая ланцет и прикидывая, скольким людям ещё придётся помочь.

Но и в рядах солдат царило смятение. Четверо затянутых в кожу громил выступили вперёд и осторожно положили на траву носилки, на которых лежал синий скрюченный карлик. Уродец был ещё жив, но жадно ловил воздух — было видно, что он вот-вот потеряет сознание.

— Есть здесь доктор? — проревел звероподобный офицер, озираясь по сторонам. — Живо! Не то станет поздно.

— Что произошло? — спросил Эрнст.

— Разве не видишь? Кайзеру плохо! До него дошла весть о том, что в восточных землях наши войска проиграли сражение, и сердце, должно быть, разорвалось. Сделай же что-нибудь — иначе я перегрызу тебе глотку.

— Дурацкое дело нехитрое, — огрызнулся Эрнст.

Он понял, что времени крайне мало. Сморщенное существо охало и заводило глаза, на губах выступила пена.

Без страха раздвинув плечом солдат, медик принялся за дело. Влив в губы больного капельку самодельного эликсира, Эрнст приложил ухо к впалым рёбрам, и брови его озадаченно сдвинулись.

— Да ведь сердце-то у тебя, дружок, механическое!

Серебряной молнией блеснул ланцет. В потёртой сумке обнаружилось всё: щипчики, стёкла, пружины и проволока — тонкий часовой инструмент, который врач хранил в соседнем отделении с иглами, таблетками и микстурами. Умелые действия повлекли за собой волшебство. Разинув рты, глядели солдаты, как возвращается румянец на восковые щёки и сломанная кукла с обвисшими членами вновь становится живой и здоровой.

— Вот и всё, — тихо сказал Эрнст.

Он хотел переложить кайзера обратно на носилки. Но тот не захотел его отпускать. Страх смерти сделал маленькие руки цепкими и сильными. Карлик цеплялся за грудь своего воскресителя, как обезьяна.

— Всё, всё.

С усилием отцепив скрюченные пальцы, Эрнст поднялся и пошёл к опушке, где, прижав ладонь к забинтованной ране, сидел, обливаясь потом, юный стрелок. Но ландскнехты, громыхнув железом, сдвинули ряд, а офицер грубо толкнул медика обратно к носилкам:

— Куда? А ну назад!

Врач вспыхнул и пружинисто развернулся, выхватив ланцет как оружие:

— Берегись, кайзер! Я спас тебя, не ожидая награды, но неблагодарности не потерплю!

Голос его прозвучал странно и страшно. Даже часы дрогнули и сбились со своего мерного хода. Солдаты попятились, а кайзер — злой и противный альраун — прижал кулачок к груди и захныкал, как малое дитя:

— Зачем ты пугаешь меня, спаситель?

— Разве это я пугаю тебя? Я выполнил свою работу и должен вернуться домой. У меня нет ни секунды лишнего времени.

— Но я не могу тебя отпустить, — заявил карлик. — Кто знает, что ещё стрясётся в пути! Моё сердце слишком чувствительно, да и где я ещё найду такого искусника? Нет-нет, доктор, ты поедешь со мной в замок Айнштеттен, только там я тебя отпущу.

— Значит, правду говорят: железное сердце не знает совести.

— Совести я не знаю, — усмехнулся уродец, губы его ещё дрожали, но голос звучал бодро, силы стремительно возвращались к нему, — но могу тебя наградить. Просто скажи, чего ты хочешь. Кроме свободы. Золота?

— Нет, — с тоской ответил Эрнст, — золота мне не нужно.

Он оглянулся.

Но, увы, нигде никакой лазейки. Даже мышь и та бы не прошмыгнула. Чёрные ландскнехты стояли как вкопанные, их грубые лица напоминали маски.

— Что ж, если ты не желаешь оплаты…

— Стоп-стоп, — сказал Эрнст. — До чего ж ты нетерпелив, мой кайзер! Договоримся так: твоя жизнь бесценна, но я должен её оценить. Непростая задачка. Золото — слишком малая плата за такое сокровище. Я бы хотел принять в награду… город.

— Город?

— Именно так. Дай Утревейде статус вольного города. Ты, я вижу, ищешь себе рекрутов для новых военных походов. Но шахтёры — мирный народ. Разворачивай войско, и тебе не придётся меня охранять: я сам по доброй воле проследую за тобой в Айнштеттен.

— Договорились, — живо сказал карлик.

Он быстро написал бумагу, дарующую Утревейде статус вольного города, бросил её собравшимся, вспрыгнул на руки к Эрнсту, запустил коготь ему под жилет, и все заметили, как вспыхнули и потухли глаза молодого доктора. Видно, не зря молва обвиняла кайзера в чародействе.

Так они и исчезли, исполнив фантастический уговор, и с тех пор никто больше не встречал в этих краях ни Эрнста, ни кайзера, ни его страхолюдных слуг, рыщущих по землям и общинам в поисках новобранцев. Только слухи, доносящиеся с запада, возвещали о каких-то грандиозных походах, неких тёмных и мистических планах, которые вскоре осуществятся. И погода с тех пор тоже не радует: то посередь лета ударит снег, принося с собой ужас и бескормицу, то зловещие тучи зависнут над вершинами Альгойских Альп, и в прочерке молний нет-нет да сверкнёт силуэт истребителя-бомбардировщика.

Что-то ещё будет. Что-то обязательно должно случиться!

***

— Что-то уже случилось! — воскликнул разгневанный Ганс.

Он вскочил, потому что больше не мог спокойно сидеть и слушать хозяина, рассказывающего с меланхолическим видом такие жуткие вещи.

— Значит, вот как Утревейде стал вольным городом. А я об этом не знал!

— Людская память неблагодарна, — кивнул хозяин трактира.

— Людская память — просто вода.

Солнце почти зашло. Стрелки на поляне уже разошлись, только жалкая горстка перьев лежала на испачканной кровью траве, среди пороховой гари и битых тарелок. Ветер и шепотки носились в воздухе, и Гансу почудилось, что сочувственная ладонь коснулась его щеки, лаская и утишая пыл. И чем дольше вслушивался он, тем спокойнее становилось у него на душе.

Хозяин трактира спросил:

— Ну, теперь-то вы поняли, юноша, что не нужно упорствовать, а умнее вернуться домой, потому что сделанного не воротишь?

Но Ганс покачал головой и повторил:

— Это мы ещё поглядим.

Глава 2

От альпийских круч до травянистых долин, изрезанных озёрами, дорога юлит туда и сюда, изыскивая причины, чтобы вернуться. Да и стоит ли напрягать ноги, если после длительной передышки впереди опять встают горные цепи — мрачнее и суровее предыдущих?

Хлеб вышел, козий сыр и яблоки давно закончились, и Ганс жалел, что не упаковал с собой знаменитые белые колбаски, которые так хороши со сладкой горчицей. Впрочем, и сухари были уже на исходе. У каждого путника, знающего, что где почём, болтается в кармане несколько талеров, но чем дальше, тем беднее выглядели поселения, и наш путешественник уже начинал сомневаться, что ему удастся обменять деньги на что-то съедобное.

К счастью, Сильвия не оставляла его заботами. Резкий ветер смягчался, когда Ганс расстёгивал куртку. Дождевые капли падали мимо. Птицы хоть и не приветствовали его своим «чивик-так», однако исправно снабжали мелкой вишней и диким шиповником. А в ночь полнолуния, случайно открыв глаза, он опять увидел прекрасную гостью — и потянулся к ней, но девушка лукаво улыбнулась и скрылась в тумане.

«Вот и правильно, что ей водиться с таким болваном? — рассуждал Ганс в порыве самобичевания. — Теперь я знаю, кем был мой отец, но одного хотения мало. В Регенсбурге есть университет, в котором обучают латыни, фехтованию и хирургии — всему, что должны знать медики. Студенты там, я слышал, носят ланцеты вместо кинжалов и, чуть что, вызывают друг друга на дуэль. Будь у меня достаточно денег, я бы тоже поехал туда, чтобы продолжить дело отца».

Рассматривая вершины гор, тронутые ледниками, он размышлял, что же сталось с Эрнстом из Утревейде. Почему отец так и не вернулся домой? Скорее всего, карлик нарушил свой уговор. Поговаривали, что сердце у кайзера ревнивое и мстительное. Даже со Смертью он умудрился рассориться.

— Значит, мой путь лежит в Айнштеттен, — объявил Ганс соснам и кустам бузины в полной уверенности, что Сильвия слышит его.

Но сказать легко, а вот сделать — намного сложнее.

***

К полудню пятого дня местность разительно изменилась.

Буйные купы деревьев сменились чахлой растительностью. Поредел травяной ковёр. Земля покрылась проплешинами и вскоре заключилась в бетон и асфальт. Редкие поселения окружала колючая проволока, над которой торчала зловещая смотровая вышка.

— Эге, — сказал себе Ганс.

Потуже затянув ремень, чтобы успокоить отощавший желудок, он двинулся к воротам, которые были открыты — слабый признак радушия.

Он вошёл — и что за унылый вид?!

Серые приземистые дома напоминали заводские здания. Везде порядок, всё расчерчено и разлажено, выстроено по линеечке. Даже люди вели себя как автоматоны. Из труб валил дым с чадными хлопьями, тяжёлые ботинки печатали шаг, и путнику пришлось отпрыгнуть, чтобы его не раздавили спешащие на работу.

— Здесь только трубочистам вольготно, — пробормотал Ганс, неприятно впечатлённый этими «чудесами».

Внезапно металлический вой сирены наполнил улицы.

Ужасный, разрывающий уши рёв! Люди сломя голову ринулись в укрытие, и Ганс побежал за ними, подмечая всеобщую бледность и панику, пропитавшую сам воздух.

«Чего мы боимся?» — хотел спросить он, но остерёгся, ведь повсюду сновали охранники с повязками, на которых горел знак Чёрного солнца.

Бетонные стены бункера были оклеены плакатами. На одном из них был изображён сухонький человечек с реденькой чёлкой и усиками, как у комика или актёра.

«Наверное, это и есть кайзер, — решил Ганс. — До чего же противная рожа! А взгляд!.. Так и пронизывает насквозь. Под таким взглядом хочется лечь и не проснуться».

— Эй, друг, — обратился Ганс к рабочему, что стоял рядом, крепко сжимая в руке войлочную шапку, — долго ещё продлится эта петрушка?

Парень шарахнулся в сторону, насколько позволяла толпа:

— Ты что, рехнулся?

— Я просто не местный, — сказал Ганс тише, видя его испуг. — Здешних правил не знаю. Я прибыл издалека, из вольного гор…

Грязная рука запечатала ему рот.

— Тише ты, пенёк обервальдский! — прошипел сосед. — Разве не видишь, что рядом чужие уши? Или хочешь, чтобы тебя подвесили на крюке? А заодно и меня вместе с тобой.

— Сурово у вас, — пробормотал Ганс, как только к нему вернулась способность говорить.

— То-то, «сурово». У нас ещё ничего, а в столице ты и пикнуть не успеешь, как тебя разберут на атомы. И ладно если только разберут — раздерут. Тамошние умельцы читают мысли, а судя по всему, мысли у тебя не совсем благонадёжные.

— Об этом не мне судить. Я ведь кайзера почти и не знаю.

— Ещё б ты его знал! К кайзеру так просто не попадёшь, его замок в Айнштеттене имеет много секретов. Чего сто́ит хотя бы входная машина, которая считывает характер.

— Что ещё за машина? — спросил Ганс, догадываясь, что собеседник ему попался болтливый, как говорят в народе, язык без костей.

— Хитроумная машина. Говорят, её сделал Айзерн-препаратор. Кайзеру нужны слуги определённого кроя, других он в замок не пустит. Датчики так тонко настроены, что уловят и дыхание, и биение пульса; кристаллический мозг не обманешь.

— И какого же кроя нужны слуги?

— Уж не такого, как мы с тобой. Лгать, убивать, предавать — вот таланты, надобные в замке. Министры-тераписты и вычислители — уже наполовину не люди. Многие совсем потеряли человеческий облик, ведь Айзерн, правая рука кайзера, режет и кромсает тела, ставя чудовищные эксперименты. Скоро мы получим совершенных солдат и отправимся завоёвывать мир.

— Мы-то уж, конечно, получим, — пробормотал Ганс.

Вот так штука! Правду говорят: беда не приходит одна. Мимо, чеканя шаг, прошествовал надзиратель. Люди испуганно жались к стенам, и все разговоры на время притихли. Только тонкий, визгливый звук сирены по-прежнему резал уши, почти оглохшие от усталости.

Наконец она заткнулась. Сосед испустил вздох облегчения и расправил плечи.

— Можно выбираться наружу, — радостно сказал он.

— Это всё?

— Всё. Тренировочная тревога.

— Угу, — согласился Ганс. — Представить себе не могу, что же будет на финише.

***

Рано или поздно все пути заканчиваются. Дорога завилась в последний раз, и впереди показалась столица, а в ней — неприступная твердыня, фантасмагорический замок Айнштеттен!

Взору Ганса предстали ледяные панели, собирающие свет и дождевые капли в фильтры натужно гудящих погодных машин. Клубящиеся тучи швыряли горсти электрических молний. Узкий прожекторный луч бил прямо в глаза, заставляя прищуриться. Среди кристалликов пара тут и там висели яркие указатели: знак радиации соседствовал с оскаленным черепом, а знак удачи «хайльсцайхен» — с проклятой тотен-рун.

— До чего же жуткий здесь холод!

Холод и в самом деле был потрясающий. Кровь стыла в жилах, а мышцы превращались в желе, когда резкий ветер гнал со свистом ледяные осколки, выточенные в форме обоюдоострых серпов. Стуча зубами, Ганс брёл по улице, мечтая лишь о том, чтобы согреться.

А вот жителям столицы стужа была нипочём. Привыкшие к непогоде, они стремительно проносились по тротуарам — чёрные и серые муравьи в человеческом облике с вживлёнными антеннами, платами, электродами.

«Нельзя отличаться от этих живых автоматов», — подумал Ганс.

Придав походке звенящую чёткость, он проследовал до ворот, перед которыми застыли фигуры, больше напоминающие изваяния.

— Зачем? — холодно спросил один из стражей.

— По делу, — коротко ответил Ганс.

Каменные головы повернулись друг к другу и принялись совещаться. А онемевший путник топтался в перекрестье лазерного прицела. Какая тоска! На что он рассчитывал? Неужели он надеялся выбраться отсюда целым и невредимым?

Внезапно какой-то шум за спиной заставил стражей прерваться.

— Что ещё такое? — громко спросил развязный голос. — Почему затор на дороге?

Обернувшись, Ганс увидел компанию сухощавых людей в белых и синих халатах. Наверное, это и были учёные — тераписты и вычислители. Запах перегара подсказывал, что каждый из них успел пропустить не одну рюмочку огненного шнапса.

— Пропустите-ка дурня! — заплетающимся языком потребовал главный из них. — Всё равно входная машина нашинкует его на ломтики. А пока — давай веселиться!

Он ухватил гостя ледяными пальцами за шею и протащил через ворота, так что стражи и опомниться не успели.

— Вот спасибо! — искренне сказал Ганс.

Учёные загоготали.

Всё ещё ощущая предательскую дрожь в ногах, юноша поднял глаза и заметил в сгущении воздуха милое лицо Сильвии, которая, приоткрыв ротик, смотрела на него в страшном испуге. Незримая, она следовала за ним, а теперь проступила из мрака, как образ Девы Марии, охраняющей путников, когда жизнь их висит на волоске. От этого скорбного взгляда всё внутри Ганса перевернулось.

— Драгоценная фройляйн, — взмолился он, прижимая руку к сердцу, — не тревожьтесь! Всё будет хорошо, обещаю вам! Всё будет хорошо.

— С кем ты разговариваешь? — прервал его выпивоха.

— С сильфидой…

— Вздор! — рявкнул учёный, и его товарищи хором повторили:

— Вздор.

— В своём ли ты уме? Сильфиды, венчики, голубки… Скажи ещё, что земля сделана из сыра, дурья башка! Нет ничего верного, кроме первовещества. Умные люди не тешат себя иллюзиями, а ты ведь умник, раз пришёл наниматься к кайзеру?

— Конечно, — кивнул Ганс.

— Ну так должен знать, что нет никакого духа и души тоже нет, а есть нейтроны, глюоны и кварки. Материя и та нестабильна, а если ещё каждый встречный будет нести чушь про гномов, фей да маковые кренделя из воздуха, в мире и вовсе наступит хаос. Я-то пьян, да протрезвлюсь, а ты, бедняга, так и останешься глупцом, если не прекратишь верить в эти бредни.

— Но ведь это не бредни, — тихо возразил Ганс. — Разве вы не видите образ, хранящий вас своей любовью?

— Это? Протри глаза! Просто тень падает на скос крыши. Обыкновенная тень, и ничего, кроме теней. Ну, теперь-то понял?

Ганс моргнул, и девушка растворилась. Всё стало понятно и просто.

— И правда нет никакой сильфиды. Что это я — не пил, а брежу, как идиот.

И как только это произнёс, он услышал вздох в глубине души. Что-то будто оборвалось. Похолодевший, стоял он, держась за сердце, чувствуя, как отлетают от него любовь и надежда.

— Вот и молодец, — сказал учёный.

Он был совершенно трезв. Холодно и остро поблёскивали зрачки, заключённые в прозрачный хрусталь.

— Теперь ты мыслишь как умник. Ступай в замок. Кайзер будет рад тебя видеть.

***

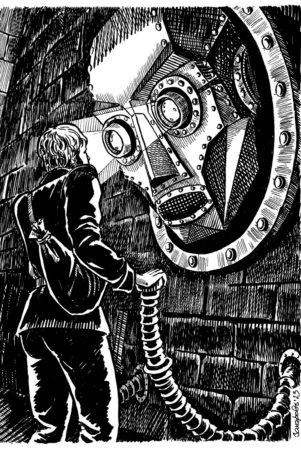

Поднявшись на двенадцать ступеней, Ганс оказался перед огромной кованой дверью.

Дёрнул ручку на себя — дверь отворилась.

«Неужели так просто?» — поразился юноша и влепился лбом в бетонную стену. Раздался громовой щелчок: это дверь захлопнулась за спиной, отсекая его от мира. Сколько Ганс ни дёргал и ни бил по ней кулаком, всё напрасно: монолитная плита держала крепко и не пускала его назад.

Зашелестел громкоговоритель:

— ПРОПУСК!

— У меня нет, — признался Ганс, всматриваясь вперёд.

Теперь он видел своего собеседника. Уродливое лицо, выгравированное на стене, обладало, казалось, зачатками разума. Фотоэлементные глаза вспыхнули ярче, и бестелесный голос произнёс:

— ПОЛОЖИ ЛАДОНИ НА ПОДСТАВКИ! ОТВЕЧАЙ НА ВОПРОСЫ!

— А что будет, если не отвечу?

Вместо ответа что-то затрещало, и комнату пронзило молнией. Ганс почувствовал запах палёных волос. Он понял, что машина испепелит его, если он откажется говорить, и поспешно прижал ладони к медным контактам.

— ТЫ ЛГАЛ? — бесстрастно прощёлкал машинный голос.

— Да, — помедлив, ответил Ганс.

Он вспомнил мать, которой сказал неправду, которая ждала его и день, и два так терпеливо и доверчиво, как может ждать только мать. Как ей живётся теперь одной? О чём она думает, потеряв и мужа, и сына? Перед внутренним взором возникли чистая, уютная комната с фарфоровыми тарелками и рукоделием и материнские руки, ласковые материнские руки с прожилками вен, выступивших от ежедневной стирки.

Электрический треск.

Запах палёного стал сильнее. Ганс поёжился. Темнота обволакивала его, прилипая к спине и коленям.

— ТЫ УБИВАЛ?

— Да, — тихо сказал Ганс.

Вновь перед его внутренним взором мелькнула картина — как въявь: разбросанные по траве перья и крошечный клюв, разевающийся в смертной муке. Зачем? Ну зачем он из похвальбы отнял жизнь у маленькой птахи? И не всё ли равно, большая это или малая жизнь? Ведь боль ужасна, и любая душа её чувствует одинаково…

Шорох. Так, наверное, радио переговаривается с далёкими звёздами.

— ТЫ ПРЕДАВАЛ?

— Да, — шепнул Ганс, уже не видя своего собеседника.

Перед его глазами всё расплывалось. Он лишь помнил печаль, тронувшую светлые черты сильфиды, перед тем как она истаяла. Простит ли она его? Поймёт ли? Он почувствовал горечь под языком и плотнее сжал медные пластины, почти желая, чтобы всё закончилось.

Оглушительный треск.

По спине потёк ледяной пот.

— ДА, — бесстрастно сказала машина. — ТЫ ПРОВЕРЕН И МОЖЕШЬ ПРОЙТИ. НО ОТВЕТЬ МНЕ ЕЩЁ НА ОДИН ВОПРОС: ПОЧЕМУ ТЫ ПЛАЧЕШЬ? ТЕБЕ БОЛЬНО? ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, СТРАШНО?

— Да, — сказал Ганс, глядя в открывшийся перед ним чёрный провал. — Мне больно и страшно.

***

— Динь-линг-дон! — пели сладкоголосые заводные шкатулки, пока Ганс пробирался по анфиладе комнат. — Проходите! Чувствуйте себя как дома!

Но внутри замок совсем не походила на дом — скорее, на гостиницу, где в каждой комнате жили разные люди: вздорные и раскидчивые в привычках. Где-то звенели литавры, играла труба, где-то фотографический аппарат множил копии ушедшего дня. В коридорах, вытянувшись во фрунт, стояли солдаты, но глаза их были пусты, а встреченные учёные носили звериные маски.

Свернув налево, Ганс очутился в просторном зале.

Повсюду бархат и позолота. На стенах висели портреты, выцветшие от времени. Один из портретов привлёк его внимание: на нём был изображён кто-то маленький с низким, вдавленным лбом и чахоточными щеками; рама с дубовыми листьями слегка потрескалась: видимо, её источили жучки.

— Любуешься? — осведомился приветливый голос.

Навстречу выступил человечек. Ганс сразу узнал кайзера — но какая поразительная перемена! Здесь, среди роскоши и цветных интерьеров, карлик выглядел почти нормальным. На напудренном лице играла улыбка.

— Это залы Прошлого, — пояснил кайзер. — А вон там — залы Будущего. Там мой дорогой Айзерн добывает руду из человечьих мозгов. Это, конечно, метафора. Ты же шахтёр? У тебя чумазые руки. Но грязь и копоть можно отмыть.

— Э… — выдавил Ганс.

Впервые в жизни он не нашёлся с ответом.

А маленький человечек взял его под локоть и увлёк дальше, где со стен алым, жёлтым и чёрным ниспадали штандарты, гудел трансформатор и вычислительные устройства перемигивались огнями, сигнализируя: «Опасность! Внимание: биологическая угроза!»

— Мне нужны новые люди, — сказал кайзер. — Ты, конечно, ещё не обучен и пойдёшь под начало к Айзерну. Он объяснит тебе, что к чему.

За спиной карлика выросла белая тень. Ганс отшатнулся — настолько неожиданным было её появление.

Может, это одна из человекоподобных машин?

От пришельца исходил арктический холод. Лицо, закрытое маской, повернулось к Гансу, и тот задохнулся от ужаса: даже защитный пластик очков не мог притушить синеву сверкающих глаз. Так в солнечный полдень снег блестит на пиках Веттерштайн, грозя альпинисту стужей и внезапной лавиной.

— Знаменательный день, — возвестил кайзер. — Старый помощник встречается с новым помощником! Скоро мы завоюем мир, и все на свете будут сыты и счастливы.

Кажется, он не шутил.

«До чего же отменно здесь морочат головы! — подумал Ганс. — Ну да меня не обморочишь. Может, в столицах и принято ставить всё вверх тормашками, а только у нас в горах чёрное — это чёрное, а белое — белое и правда есть правда, хоть десять снеговиков к ней приставь. Но в темнице у этого чудища томится мой бедный отец. Как бы узнать где?»

— Но прежде чем приступать к делам, предлагаю отведать моего вина, — сказал кайзер. — Великолепный рейнвейн! Даже Айзерн однажды отведал его и не захотел возвращаться.

— Серьёзно? — удивился Ганс.

И увидел, как вздрогнула белая фигура.

Карлик ухмыльнулся:

— Язык проглотишь.

«Даже не сомневаюсь», — подумал юноша, следуя за кайзером по петляющим коридорам. Ледяной конвоир где-то отстал. Самое время припереть уродца к стенке, чтобы спросить о судьбе отца.

Но Ганс медлил.

Комнату за комнатой миновал он, набираясь смелости. И везде творились вещи дикие и чудны́е. В некоторых помещениях собирали оружие, в других замораживали людей, в третьих в железных котлах кипели острые инструменты: иглы, скальпели и корнцанги , а разноцветные склянки в стеклянных шкафах источали резкий и пряный запах.

Дошли и до винного погреба. Лёгким жестом кайзер отпустил охрану.

Наконец-то они остались одни!

— Теперь я до тебя доберусь! — воскликнул Ганс.

Не обращая внимания на сопротивление, он сгрёб ведьмёныша за шкирку. Тот заверещал: «Сюда! На помощь! Измена! Измена!» Слабый голосок, но, многократно усиленный спрятанным микрофоном, он взвился под потолок и зазвенел не хуже иерихонских труб.

Не успел Ганс опомниться, как сильная рука вздёрнула его кверху, обернула вокруг оси — и он оказался лицом к лицу с таинственным стражем, будто вынырнувшим из-под земли.

Пронзительно-синие глаза Айзерна искрили от ярости.

— Взять негодяя! — крикнул кайзер.

Тотчас подскочившие гвардейцы выдернули Ганса из рук препаратора и повлекли в зал, где уже спустя мгновение сделалось тесно. Можно было бы сказать «людно», но вперемешку с людьми толпились создания из железа и проволоки, киборги-вычислители, роботы и прогнозисты. Министры в мантиях из парашютной ткани заняли свои места, и судбище началось.

Вердикт был таков:

«За покушение на главу государства, что может и должно быть приравнено к государственной измене, преступник приговаривается к мучительной смерти посредством препарации — отсечения головы, но не раньше, чем остальные части тела будут отсечены от питающих их органов. Да будет так!»

— Единогласно! — заключил кайзер.

— Что? — воскликнул Ганс, извиваясь в лапах чёрных гвардейцев. — Да разве это суд? Ведь у министров отрезаны языки! Единогласно? Неужели вы серьёзно?

И вновь при этом слове Айзерн, белый страж, вздрогнул. Рука выпустила скальпель, и тот зазвенел по стеклянному полу. Ганс посмотрел на скальпель, перевёл взгляд на маску и вдруг перестал вырываться — лицо покрылось смертельной бледностью, и он прошептал:

— Господи! Да не может быть!

***

Тяжело тому, кто умирает задолго до срока.

Но осуждённому в чужом краю — вдвойне тяжелее.

Пока в Красном зале пили и чествовали кайзера, радуясь его спасению от вражеских умыслов, преступника раздели и привязали к каталке. Двое служителей ввезли его в холодную комнату, похожую на ледник.

Всё здесь было мертвяще-стерильно-чистым. Глядя в потолок, усыпанный электрическими огнями, Ганс почувствовал, как угасает робкий призрак надежды.

«О, если бы у меня было лекарство, способное вернуть память! — подумал он. — Но его нет. Какая насмешка судьбы! Неужели я только нашёл — и теперь всё потеряю?»

— Не потеряешь, — шепнул в самое ухо знакомый голос.

Скосив глаза, он увидел, как последний солнечный луч, с трудом пробившись сквозь двойное стекло, зажёг звезду в спиртовой склянке и в самом центре звезды прояснилось на миг лицо Сильвии — любимое, дорогое лицо!

— Милая фройляйн! — воскликнул Ганс. — Значит, вы меня не оставили?

— Как я могла оставить тебя в беде? А беда будет большой, если твой отец не проснётся.

— Разве он спит?

— Сон души крепок для того, кто забыл своё имя. Заставь снять маску, назови его, отвлеки… А я выну коготь-шип из его сердца…

Раздались шаги — и голос умолк.

«Нет, это не фантом, это милая моя Сильвия», — подумал Ганс, наблюдая, как белая статуя входит в комнату и останавливается у его изголовья. Почти без страха встретил он взгляд льдисто-синих изучающих глаз.

— Как тебя зовут? — спросил Айзерн.

— Ганс. Ганс из Утревейде.

— Что-то знакомое…

В глуховатом голосе прозвучала какая-то странная нотка. В задумчивости зловещий страж перебирал инструменты, как бы размышляя, с чего начать.

— У меня есть желание, — сказал Ганс.

— У тебя не может быть желаний.

— Почему?

— Желания — у людей. На этом столе ты не человек. И это я тебе сейчас докажу.

— Докажи, попробуй, — возразил Ганс. — А я докажу другое. У нас говорят: «Синеглазый, как горняк чумазый». Ты хоть и не чумазый, а точь-в-точь такой же, как я.

— Чушь.

— Ты же учёный! Сними маску да убедись.

— Какая чушь! — повторил Айзерн с досадой.

Но его рука будто нехотя стащила маску. Всё естество Ганса вздрогнуло: он удостоверился, что не ошибся. Это жёсткое, неулыбчивое лицо, будто высеченное из камня, было как две капли воды похоже на его собственный облик, только чуть подправленный временем.

— А хочешь ли знать, каков мой отец? — продолжил он, обмирая.

— Разве мне интересно?

— Ты же учёный! Учёным всё интересно.

— Ну хорошо, — сказал Айзерн, против воли вовлекаясь в игру. — Так каков твой отец?

— Он лучше всех и разумней всех, — звонко сказал Ганс, подаваясь вперёд. Воздух дрожал. Позади белой фигуры расплывались прозрачные кольца, колыхаясь складками сна и яви. — Его знают как отличного доктора — совсем как тебя! Его ждут знакомые, друзья и жена Марихен, ждут с терпением и великой любовью — совсем как тебя! И его зовут Эрнст, Эрнст из Утревейде — совсем как тебя!

— Что за вздор! — вскричал разгневанный врач.

Он сделал шаг назад, и халат на груди распахнулся.

В тот же миг лилейная ручка, высунувшись из прозрачного облака, метнулась к нему и извлекла кривой чёрный коготь, впившийся прямо в сердце. Эрнст дёрнулся и застонал. «Кранк!» — каменный свод замка содрогнулся и пошёл трещинами; лопнули склянки, и раздался удар, от которого сотряслась земля, — это истребитель-бомбардировщик, нарезавший круги над замком, потерял высоту и спикировал прямо в центр погодного купола.

— Ах! Я убил его! — в испуге вскрикнул Ганс.

Он скинул с себя ослабнувшие ремни и подскочил к человеку, замершему в оцепенении. Руки того были холодны, но в померкшем взгляде синей упрямой искрой светилась жизнь, и когда Сильвия, подлетев, обняла его за плечи, отец глубоко вздохнул.

— А, — произнёс он медленно. — Бог мой, как долго я спал.

***

Бок о бок стояли они перед панорамным окном, созерцая панику и разрушения.

Сверху площадь казалась совсем маленькой.

Из распоротых облаков сыпал мерцающий дождь. Рои боевых самолётиков кувыркались в воздушных потоках, роняя на землю крошечные снаряды.

— Прототипы, — сказал отец, и Ганс не понял, но промолчал.

Его расширенные глаза впитывали тревогу полицейских мигалок, уши ловили грохот выстрелов, а стопы внимали вибрации, что, подобно предсмертной дрожи, пронизывала древнее здание.

— Нужно уходить, — напомнил отец.

Засучив рукава, он обратился к пульту и застучал по клавишам, внося последний штрих в сумятицу, обуявшую город.

— А как же кайзер? — тихо спросил Ганс.

— А что кайзер?

— Ты должен его убить.

Человек в белом халате покачал головой:

— Негоже врачу убивать своего больного.

— Но как же всё это?

Ганс обвёл рукой потемневший город. Как раз в этот момент над ратушей взвился дым и внизу застучал пулемёт. Глаза отца блеснули.

— Само развалится.

Прощайте, черепичные крыши! Прощайте, антенны и радиолокационные станции, хрустальные переходы с огнеупорными перекрытиями, залы собраний и бомбоубежища! Прощайте, сирены, не знающие бурного моря, и вертолётные крылья, забывшие о неге стрекоз! Прощай, полуденный шпиль с фарфоровым изолятором! Серебряный петушок на флюгерной стрелке, нам нужно обратно, прощай, прощай, прощай!..

Так твердил про себя, радовался и горевал Ганс, прижавшись носом к холодному стеклу. Сильвия, его милая Сильвия стояла позади него — он чувствовал её присутствие. Замерев, как дети, стояли они, глядя, как метель скрывает небо, ведь цветение не вечно, и золотая осень незаметно иссякла и оскудела, потому что время и в сказках, и в жизни течёт так, как ему заблагорассудится.

— По крайней мере, всё закончилось хорошо, — шепнула Сильвия.

Ганс обнял её за талию и ответил присказкой, которая всегда его выручала:

— Это мы ещё поглядим.

Глава 3

Долог обратный путь, но счастлив путник, возвращающийся домой!

Каждая травинка, сосна, поворот дороги обещают ему скорые радости. Зябкие ночёвки согреваются мыслями о том, что ещё день-другой — и пейзаж станет знакомым, пока наконец не покажутся вдали черепичные кровли и ратушный колокол не пробьёт половину третьего — время, когда добрые хозяйки накрывают на стол.

Ганс уже не подвязывал ремнём отощавший желудок. С отцом ему не пришлось голодать. Входя в деревню, тот сразу знал, у кого сломалась косилка или разболелся живот. Поворот гаечного ключа, травяной отвар — и благодарный хозяин потчевал искусника хлебом и кровяной колбасой, а то и совал в карман серебряный цванцигер.

Они прошли Штетберг и Геслау, миновали Ротенбург-об-дер-Таубер, полюбовавшись на вывески и отведав «снежков», посыпанных сахарной пудрой. Обогнули земляные валы и бастионы под Хаузеном. Погода была по-осеннему ветреной, и в воздухе уже ощущались предвестия ранней зимы.

— Скоро мы будем дома, — сказал Ганс.

Отец ничего не ответил.

Его каменное лицо было невозмутимо, и сердце юноши мучительно сжалось. Иногда Гансу казалось, что рядом вышагивает автомат, как будто работа у кайзера оставила след, который не может смыть ни одна живая душа.

Ещё один день, ещё ночь.

И вот наконец вдалеке забрезжили милые очертания. И словно тяжесть свалилась с плеч — тоска путешественника, пригнетавшая тело к земле.

Да, это родимый край! Вон колокольня, смотровая башня и шпиль. Но что это? Неужели домики стали ниже? Даже ярко-красные трубы шахтной котельной выглядели как-то иначе — тревожнее и мрачнее, чем помнил Ганс.

Вне себя от смятения, он бросился к родному дому.

А вот и дождевая канавка! Увитый жимолостью забор. Вот розовый куст в кадке из плетёной соломы. Ганс взбежал на крыльцо, на ступени, которые подновлял каждое лето. Но почему занавешены окна? И где же мать? Почему она не встречает гостей?

— Ганс! — раздался голос, и он увидел своего друга Фрица, смотревшего на него с печалью и жалостью.

— Что с моей матерью?

— Её похоронили вчера. Она долго ждала, но от тебя не было весточки. Её похоронили на кладбище Фридвальд. Мы думали, что ты потерялся и сгинул. Тебя не было слишком долго.

Словно в тумане, Ганс позволил отвести себя на кладбище. Там в высокой траве он увидел надгробие и рухнул на землю, словно подкошенный. Это было больше, чем он мог перенести. Отец подошёл и неподвижно встал рядом с могилой.

— Помоги! — с болью обратился к нему Ганс.

Но тот покачал головой:

— Я исцеляю раны, но смерть мне не под силу.

— Значит, ты ничего не можешь!

— Я не могу обратить время вспять. Но могу дать лекарство, от которого ты всё забудешь.

— Ну уж нет, — с дрожью ответил Ганс. — Я буду помнить. Кто-то же должен. Ты, я вижу, и без того забыл слишком многое.

***

Даже в течении рек случаются перепады. Пересохшее русло грозит половодьем, бурные взвихрения вод сменяются гладью. Так и жизнь мало-помалу вошла в свои берега и потекла прямо и медленно, изредка разветвляясь на перекатах.

От горечи утраты Ганс заболел и слёг. Несколько дней провёл он под одеялом, наблюдая, как солнце утром заполняет комнату, а вечером отступает за край. Друзья и соседи по очереди сидели у его изголовья. А ночью к нему приходила Сильвия, и все горести отступали перед её лёгкой, но неусыпной заботой.

В самом начале, как только Ганс провалился в жар, отец приблизился, чтобы дать ему лекарство. Но при виде его высокой белой фигуры страшные воспоминания воскресли в уме больного — он закричал. Не говоря ни слова, отец отошёл.

Город меж тем начинал готовиться к празднику.

Нигде так не ждут Рождество, как в Утревейде. На календаре ещё багряно-сизый ноябрь, а в пряничной лавке уже выставили Младенца Христа. Фруктовый глинтвейн! Шоколадные звёзды и марципаны! В декабре к первому снегу улицы светлы и прозрачны, и матери втайне вяжут красный чулок, в котором по велению чуда заведутся подарки.

С того дня, как встал на ноги, Ганс почти не видел отца. Но слухи о нём доносились совсем удивительные. Даже городские чиновники знали умельца Эрнста. Утром, с рассветом, он выходил из дома и возвращался затемно. Первую половину дня он трудился в больнице, а что делал позже — никому не известно, но через неделю все часы в Утревейде показывали точное время, а рудничные машины работали, как исправный хронометр. Врач и механик, он никому не отказывал, но в расчётах был строг — и за всё брал разумную плату.

— Твой отец скоро станет богат, — сказал Фриц однажды. — Но я никогда не видел, чтобы он что-нибудь себе покупал. Так зачем ему деньги?

Ганс пожал плечами.

Он не знал.

***

Наконец наступила зима.

С самого утра Ганс отправился в горы.

Не успел он добраться до охотничьего домика, как поднялась метель. В одну секунду ветер взвихрил воздух, лыжи утонули в глубоком снегу.

Этак и затеряться немудрено.

Но он уже затерялся.

И справа, и слева, и под ногами, и в небесной выси — везде, по всему миру была искристая крутящаяся белизна.

«Вот я и пойман!» — подумал Ганс. У него было чувство, что злой рок настиг его. Тщетно он моргал, отплёвываясь от колких снежных брызг, — вокруг мельтешил серебристый мрак, и любая расселина могла обернуться гибелью.

Но вот впереди замаячил просвет.

Прищурившись, юноша увидел силуэт. Рослый путник, застигнутый снежной бурей, замер на заметённой тропе. А за его спиной — грёза или видение? — стояла женщина невиданной красоты, положив руку ему на грудь.

«Это чудится мне, несомненно, чудится», — подумал Ганс. Свистящая буря затмевала обзор. Острая, как серп луны, сверкнула улыбка, и женщина исчезла, как будто её и не было. А вслед за тем разошлись снеговые тучи. Вьюга тоже рассеялась, улеглась, и Ганс вздрогнул, встретив твёрдый алмазно-синий взгляд немигающих глаз.

— Прощай, Ганс, — сказал отец. — Я ухожу.

На нём был штормовой костюм, а через плечо — перекинут мешок серо-стального цвета, судя по виду, весьма увесистый. Выглянувшее солнце отбрасывало резкую тень.

— Что?

— Здесь моя работа закончена. Это значит, что я должен идти дальше. На свете есть вещи, которые я хотел бы познать. Ты не представляешь, сколько секретов ещё таит в себе природа! Силы сокрушительной мощи! Термоядерный синтез и жар земного ядра! Но сначала я спущусь в Хельхейм, там тоже меня ждут — и даже внесли задаток…

— Но это смерть! — тихо сказал Ганс. — Я видел: тебя обнимала смерть.

Льдисто-голубые глаза ярко блеснули.

— Я мужчина. И тебе предстоит им стать. Возьми! Этого хватит на твоё обучение.

Ганс принял мешок из рук отца.

«Этого не может быть», — вновь подумал он, наблюдая, как высокая тень машет ему рукой, движется к перевалу и исчезает вдали.

— Он вернётся, — шепнула Сильвия.

Она тоже была здесь, невесомо витая рядом, даря поддержку и утешение. И в туманной дымке грядущего дня уже разворачивались контуры призрачных замков и новых фантастических дел; воздушные корабли, парящие на эфирных вёслах в манящее завтра.

Ганс открыл мешок: в нём лежали серебро, накопленное отцом, и крупный рубин, сверкающий, как будто окроплённый кровью, — но когда юноша прикоснулся к нему, на пальцах не осталось и следа. В гранях рубина он мог узреть ближайшее будущее: узкие улочки Регенсбурга, упорные штудии в тусклом свете панцирной лампы и беспечальные вечера в компании приятелей-бражников с их неизменным gaudeamus… а после — ласковый голос возлюбленной, произносящей то, что теперь нашёптывала Сильвия — его золотая надежда.

Или будет иначе?

Ганс крепче перехватил руку подруги и устремил взгляд в облачно-серое небо, прошитое молниями сквозь пулевые отверстия чёрных космических дыр.

— Это мы ещё поглядим, — сказал он.

Иллюстрации Сергея Захарова.

https://vk.com/zakharov_art