Левитан

Володя пришел в нашу школу в седьмом классе. Его родители получили квартиру в нашем районе. На третий день на большой перемене он подрался с двумя нашими обалдуями. Ему раскровянили нос, но и они получили по приличному фингалу под глаз. После этого в классе наступил мир.

Вовка не обращал на меня никакого внимания. Это было обидно. Сколько раз я специально медленно проходила перед ним. Ноль. Смотрит сквозь меня. Ну, нет меня! Прозрачная! Впрочем, он и на других девчонок также мимо смотрел.

Кличка у него была – Левитан. Не по фамилии – Левушкин. Просто он всегда рисовал. В тетради, на доске, на стене, в учебнике. Забавно, что и математику он знал лучше всех нас. Однажды он нарвался на большой скандал. Была контрольная по математике. Пока мы делали задумчивый вид, симулируя попытки решить и ожидая подсказки, он быстро в уме решил все задачи, написал в столбик ответы, и стал рисовать. Уж что он там нарисовал, мы не знали, но следующий день его вызвали к директору.

– Ты почему вместо контрольной живописью занялся?

– Я все решил.

– Где же решение?

– А чего там решать! Это все для устного счета. Ответы правильные?

– Мария Ивановна?

– Да, Павел Сергеевич.

– Иди в класс, Левушкин. Ле-ви-тан.

Говорят, что потом у директора состоялся разговор с математичкой.

– Да, Павел Сергеевич, контрольную я дала простую, но ведь из всего класса только еще Одинцов решал ее, и то с исправлениями. А большинство получили двойки.

– Значит, плохо учите.

– Ну, уж не знаю. И так стараюсь все разжевать, но не слушают.

Она была хорошая женщина, добрая.

Кое-как закончили 9 классов, а в десятом нам дали нового учителя, мужчину. Тут мы и попотели.

А Левитан посмеивался. Он учился еще и в художественной школе. И опять на меня ноль внимания. Другие посматривали. А он нет. Я даже злилась. Один раз вроде бы случайно ткнула в него булавкой от брошки. Так он извинился! Посмотрел и извинился! Я так и осталась стоять с раскрытым ртом.

Девчонки взрослеют раньше ребят. Я уже тогда умела подать себя. У меня красивые каштановые волосы. И лежат крупными волнами. Другие прямые волосы закручивают, вьющиеся распрямляют, добиваясь идеала, а мне он достался так просто. Спасибо маме. У меня был отработанный прием: кивком сбросить волосы с лица. Они взлетают легким блестящим облаком. Мужики и сейчас балдеют от этого, а тогда про наших мальчишек и говорить было нечего. А Левитан как будто и не видит. Хотя однажды он мне сказал: «У тебя изумительные волосы, но нарисовать это я еще не могу». Я, было, воспряла, но продолжения не последовало.

После школы Левитан поступил куда-то, где учат на художников, и мы на много лет расстались.

Я хотела работать. Учеба мне в печенках сидела, так что ни в техникум, ни в институт я не собиралась, о чем и заявила родителям. Тем более, что через полгода выскочила замуж.

Но на работу никак не могла устроиться. Везде требовали стаж. Биржа труда направила меня на курсы секретарш. Учиться там мне понравилось. К моему удивлению окончила курсы с отличными отметками. Такое за мной не водилось с первого класса. Через полгода я, полная гордости, напичканная разными полезными знаниями, пришла на работу в фирму, куда меня, как отличницу, направили с курсов. На третий день выяснилось, что начальнику мои знания не требовались, а требовалось совсем иное. Я уволилась и устроилась в библиотеку. Не так доходно, но зато намного приятнее.

Вновь я встретилась с Володей, когда мне уже было тридцать лет. К этому времени я дважды побывала замужем. Должна признаться, что я круглая дура. Ну ладно, в первый раз, по молодости лет выскочила за существо серое, никчемное и подловатое. Так и во второй раз выбрала не лучший вариант. Эти придурки даже не удосужились сделать мне ребенка. Впрочем, я и сама не хотела.

Теплый летний день. Ласковое солнце, голубое небо. Я иду по улице – стройная, элегантная, туфли-шпилечка. «Самая обаятельная и привлекательная». Изредка встряхиваю гривой. Но это уже не оружие, а просто привычка – волосы в глаза лезут, мешают.

Иду, по сторонам смотрю, жизни радуюсь. Вдруг замечаю вывеску: «Художественная выставка-продажа. Ирина Савельева, Владимир Левушкин». Бог ты мой, Вовка!

Захожу, покупаю билет. Надо же, два зала. В первом – она, второй зал – его. Ее картины я не смотрела. Я же не к ней пришла. Сразу во второй зал. Никого. Поднимаю голову. И замираю. На всех картинах небо: высокое, летнее, с кучевыми облаками. Тяжелая черная, клубящаяся туча, готовая молниями указать человеку его место. Осеннее, серое, наполненное влагой. Низкие стремительные облака, цепляющиеся за вершины сосен. Утреннее тихое светлеющее небо, когда восход только угадывается. Прозрачное легкое январское, когда воздух звенит от мороза и далеко слышно, как потрескивают ветви. Далекие косые дожди. Веер солнечных лучей из-за облака.

В центре две картины. На одной солнце мгновенье назад скрылось за горизонтом. Запад полыхает алым. Чем выше, тем светлее и нежнее краски. Вершины облаков сверкают в лучах еще не спрятавшегося для них солнца. На второй облака пропитаны розовым светом зари. Они светятся изнутри, но уже подернуты пеплом ночи. А дальше – темнее, плотнее. И нет больше розового свечения, а в разрыве облаков уже зажглась первая звездочка.

Я стояла, потрясенная этими картинами, как откровением. От увиденного у меня даже немного голова закружилась. Кто-то тихо подошел сзади. Я оглянулась. За спиной стоит Володя и улыбается.

– Вовка, ты гений. Никогда не видела ничего подобного.

– Да, кое-что получилось.

Он всегда был не слишком разговорчивым.

– А можно посмотреть твои другие картины?

– Ты действительно это хочешь или так просто?

– Хочу. Ты потряс меня. Я даже не предполагала, что небо можно так нарисовать.

Студия располагалась на чердаке старого «сталинского» дома. В крыше Володя сделал большое окно, и все помещение было пропитано солнечным светом.

Я ходила по студии, разглядывая картины, наброски, этюды. Володя же сразу уселся за мольберт, и казалось, забыл о моем присутствии. Я увидела несколько альбомов. В них оказались фотографии неба.

– А зачем ты небо фотографируешь?

– Небо не постоянно. Сосна или речка и сегодня такие же, и завтра, через неделю. Конечно, меняется освещение. Но сами предметы остаются. А небо меняется ежеминутно, а то и ежесекундно. Как море. Чем велик Айвазовский, этот гениальный певец моря? Он понял его душу и смог показать ее нам. Это не просто волны, не просто стихия. Это могущество, это полет души.

– Мне хочется познать душу неба. Может про душу моря и неба я немного и загнул, но есть что-то, что я не могу объяснить иначе. Что-то притягательное, влекущее, великое.

Володя помолчал.

– Я много ездил. Я наблюдал небо и утром, и днем, и вечером. В горах и на море. На берегу реки и в лесу. В поле, в степи. В любое время года. Я фотографировал, а потом раскладывал эти фотографии и пытался понять, как это можно изобразить, чтобы зритель вместе со мной проникся этой красотой. То, что ты видела на выставке, это не фотография. Такого в жизни не бывает. Я это придумал. Это мое небо.

– Ты не художник и мало что понимаешь в этом деле. И это хорошо, это прекрасно, потому что рисую я для тебя и таких, как ты. И если тебе это хоть немного пришлось по душе, то я счастлив.

Устоять перед такой силой я не могла. Да и никто не смог бы. Короче, через месяц я переехала к нему. Не знаю, были ли у него до меня женщины. Наверно, были, но меня это совершенно не волновало. Я знала, что теперь это мой крест. Что я должна сделать все, чтобы этот человек был счастлив, был ухожен и любим. Именно в такой последовательности.

Начала я с того, что навела чистоту в студии. Да, женской рукой здесь и не пахло. Окурки валялись везде, но пустых бутылок, слава Богу, не было.

Потом занялась его питанием. Когда Вовка работал, а работал он постоянно, он мог сутки ничего не есть. Только кофе, и то если я ему принесу. Что-что, а кофе варить я умею. Это мой фирменный знак. Приволокла из дома мельницу, турку, спиртовку и стала варить настоящий кофе. А он пил, вроде и не замечая ни вкуса, ни аромата. Я-то надеялась на похвалу, а он на третий день спросил, нет ли у нас обычного кофе, растворимого. Обидно.

Жить с ним оказалось очень тяжело. Он работал и не обращал на меня никакого внимания. Как в школе. Я, конечно, есть, но меня нет. Я готовлю обед, зову его.

– Сейчас.

И работает дальше.

– Володя, поимей совесть, обед стынет.

– Ешь пока сама. Я закончу и поем.

– А я без тебя не буду.

Иногда мне удавалось его победить, но за столом он все время посматривал в сторону мольберта. Думаю, что если бы я отвернулась, что он тут же улизнул бы из-за стола.

Потом мы стали ездить на этюды. Иногда Володя называл это «пленэр». Ему оно было привычным, но не нравилось, казалось каким-то придуманным, неестественным.

Своей школьной подружке я иногда так это небрежно говорила: «Когда мы с Володей были на пленэре». В первый раз она так и застыла: «Где? Где?». «Ну как тебе объяснить, на этюдах. На природу выезжали. Рисовал он».

Раньше я никогда так часто не ездила за город. Володя прекрасно знал окрестности. Он выбирал такие красивые места. Мне, в общем-то, было все равно, куда ехать. Главное, чтобы вместе. А потом я поняла, что все места, наверно, одинаковые. Просто Володя смотрел так, что все обычное становилось необычным. Я вставала у него за спиной, смотрела туда, куда и он, и понимала, какая же я бестолковая. Ведь рядом была, а такую красоту заметить не смогла.

Мне нравились наши поездки. Он рисует, я гуляю. Ягодки, грибочки, цветочки. И тишина. И такая благодать, такая радость душу наполняет. Одна забота: как бы его накормить. Суп не сваришь. Я было купила такой термос, как банка. С широким горлом. Туда супчик налью и везу с собой. Еще такой же термос со вторым и еще один с кофе. Да хлеб в пакете. Привезу, на тряпочке разложу. Просим, уважаемый Володя, откушать. Недоволен. Отвлекаю. Чуть не поссорились. Дурацкая наша бабья манера: обязательно накормить мужика. Даже через силу. Накормим и радуемся. А с другой стороны, накормить любимого – это же радость.

Забросила я свои термосы. Только кофе и бутерброды. Это он может съедать, не отвлекаясь от дела. И мне приятно, и ему не мешаю.

Хорошо мне с ним. Покойно. Но все-таки мало он со мной время проводит. Вроде тут, рядом и далеко. Или рисует, или ходит, что-то думает. И меня не видит. Как в школе было. Вроде и нет меня. А иногда посмотрит, как будто я полянка из тех, что он на пленэре рисует, или деревце какое.

Мне, конечно, малость обидно, но начинаю привыкать. Но ведь не выгоняет. Да и когда оттуда возвращается, так нежный, внимательный и даже заботливый. Но о картинах своих мое мнение никогда не спрашивает. Ты, говорит, необъективна. Ну и ладно, пусть необъективна. Я для себя объективна. Не может он плохо рисовать, коли так вкалывает.

В тот день он меня все-таки заметил, позвал к мольберту.

Надо же, что случилось! Ладно, подойду, только вид надо сделать независимый, «объективный».

Обычный пейзаж. Ничего особенного. Он такие после этюдов всегда рисует. Пригляделась. Поле, ромашки, васильки, колокольчики, вдали березовая роща, облака и через все это просвечивает мое лицо. И волосы мои летящие, и смеющиеся глаза. Очень красиво и совершенно необычно. И я не кажусь для поля чем-то чужим, инородным.

Вот, оказывается, я какая. И в каждом штрихе, каждом мазке его любовь. Смотрю, и сказать ничего не могу. Комок в горле. Потом повернулась к нему. Прижалась, плачу.

– Ты прости меня, дуру ненормальную. Люблю я тебя, Вовка, очень люблю.

– И я тебя люблю. И прощать тебя не за что. А меня прости. Как заработаюсь, ничего не помню.

Вот и объяснились.

Об авторе:

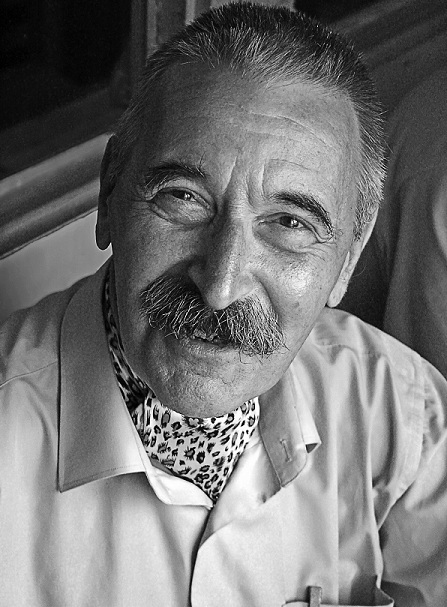

Александр Летин – москвич, родился в 1938 году, пишет с 18 лет. Механик по образованию. Работает в Московском государственном университете леса. Профессор. Преподаватель компьютерной графики.