Колыбельная из прошлого

Всякий раз, когда я вижу луну, вспоминаю лицо Кипйя.

Луна прославляет красоту ночного неба, обливает землю нежным успокоительным блеском, обостряет ум глядящего на нее.

Я слышу пение Кипйя на Луну, «Криих!», имитирующее вызов орла, в то время, когда дух её витает в ночь поклонения Луне.

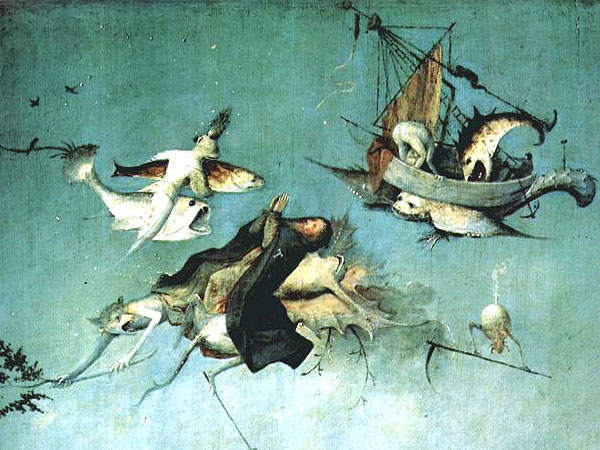

Луна, союзник женщин. Луна, мощный, страшный матриарх древних, побежденный мужчинами, Солнцем и его союзниками. Сброшенная вниз, свергнутая Солнцем, она бежит в ночную пустоту.

Луна, яростная и мстительная в затмении. Воском покрывающая землю, оберегающая беременных силой космической гравитации. Хозяйка ревущих приливов.

Луна убывающая, скромная и беглая, скрывающаяся на границе океана. То отступает к своей тайной обители, то вдруг появляется украдкой, провоцируя тонкой светящейся дугой.

Кипйя, чья жизнь похожа на цикл Луны: росток, робкая травинка, перерастающая в страсть, полный магнетизма импульс, желание и интеллект, а затем медленное увядание, остающееся, тем не менее, симметричным и гармоничным.

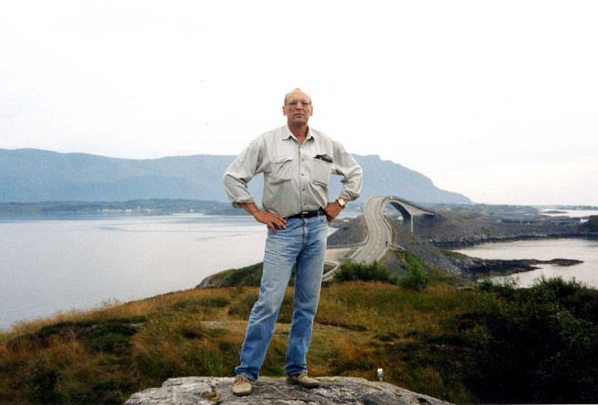

Анна Мак-Кей Чэпмен

Через некоторое время после возвращения из Южной Америки я получил письмо от некоей Анны Чэпмен, представившейся этнологом Национального исследовательского центра в Париже. О моей поездке на остров Онасин и о том, что я собирал материалы о жизни последних Фуэгинов, она узнала от своей знакомой индианки Ангелы Лоий, проживающей в Рио-Гранде. Возможно, подумал я, наша история об Архипелаге Блуждающих огней будет неполной без этого письма. Письмо очень большое. Привожу только часть его, опуская всяческие представления, извинения и подробные описания истории индейцев.

«Я решила написать вам о моих встречах с индианкой Кипйя, по-видимому, одной из последних оставшихся в живых на тот момент индейцев Онас (правильное название Сельк’ам). Все звали ее Лолой.

В резервацию, расположенную в районе озера Фаньяно, я приехала для сбора фольклорных песнопений и молитв в конце 1964 года и работала здесь до конца марта 1965 года. Тогда я и встретилась впервые с Лолой. Лоле было около девяноста лет, и она единственная была живым носителем языка и легенд своего народа.

Лола жила одна в небольшом коттедже. Сама готовила еду на дровяной плите, собирала дрова, приносила воду. Я остановилась в гостеприимной семье фермера Луиса Гарибальди Хонте, родом из индейцев Хасш. Это было совсем недалеко, всего в нескольких шагах от коттеджа Лолы, и я могла навещать ее каждый день. Гарибальди занимался разведением овец. Он поручил своему работнику (puestero) приглядывать за Лолой, помогать ей по хозяйству, привозить продукты и другие необходимые вещи. Лола плела корзины, вязала шерстяные носки, которые иногда продавала. Раньше у нее было несколько овец и лошадей, оставшихся от своих детей и от других индейцев. Овец и лошадей украли индейцы и белые соседи.

До 1961 года у Лолы был любимый конь, и она много времени проводила верхом, ездила в гости, навещала свою подругу Ангелу Лоий и других друзей, покупала травяной чай матэ и необходимые продукты. После того, как она несколько раз упала с лошади, Луис запретил ей ездить верхом и отнял коня во избежание дальнейших неприятностей. Лола была крайне оскорблена этим поступком Луиса и болезненно переживала потерю коня.

Родилась Лола в шатре из кожи. В детстве и юности носила одежду из меха гуанако. Ее семья привычно меняла места стоянок на пляжах, в лесах, по берегам лагун каждые несколько дней. Брали с собой минимально необходимое для существования. Вещей было так мало, что они не создавали беспорядка. Вместо мытья, индейцы надевали шкуры, которые очищали тело от сухой глины и мха. Сохранилась ее фотография тех времен в плаще из меха, сделанная в 1905 году аргентинцем Р. Карлос Галлардо. Красивая, статная индианка. Осанка – исполнена благородства и достоинства.

В более поздние годы Лола носила куртки. Носила до тех пор, пока одежда оставалась более или менее чистой. Или не порвется. Больше всего ей нравился пиджак, оттого что у пиджака десять карманов. И карманы есть внутри и снаружи.

У Лолы было двенадцать детей. Семерых она родила от своего первого мужа Аника из индейцев Хасш. После смерти Аника Лола вышла вторично замуж за чилийского работника и родила ему пятерых детей. Сейчас никого уже нет в живых. Все погибли, большинство – во взрослом возрасте. Внуки тоже почти все погибли. Один остался на континенте. Жив один правнук. Принят в семью Гарибальди и его жены.

Лола многое повидала. Почти в конце своего пути, она, казалось, рада была вновь еще раз пережить молодость, вспоминая древний уклад жизни индейцев сельк’амов, их историю и песнопения. Лола полностью отождествляла себя с культурой своего народа. Но знала, что ее мир исчез навсегда.

Она немного говорила по-испански, но предпочитала говорить на родном языке. Иногда нам помогала ее подруга Ангела, которая родилась и выросла уже после того, как над Сельк’амами прошумели все войны и эпидемии.

Лола – человек исключительного богатства внутренней жизни. Страстная и чувствительная. Ее отличали глубокое знание мифологии и мистики своего народа. Она была шаманом (хо’он), последним из рода Сельк’амов. В свое время она потратила много лет, занимаясь магической практикой, чтобы приобрести концентрацию, необходимую для вхождения в мир сверхъестественного, доступ в который имеют только шаманы. Ее дядя по материнской линии передал Лоле свою власть, свою сверхчеловеческую силу «вайювин».

Последнее десятилетие XIX – начало XX века были самыми смертоносными для индейцев. Сельк’амов калечили и истребляли белые, истребляли свои, наемные «индейские охотники». Мужчины-индейцы заступались за соплеменников. Настоящая война индейцев с индейцами. В начале XX века – уже с применением огнестрельного оружия. Женщины и дети бежали, чтобы не быть убитыми или похищенными. Их нагоняли мужчины на лошадях. То был период, который принес индейцам череду непереносимых страданий, несмотря на благородные намерения миссионеров и некоторых других белых облегчить эти страдания. Некоторые женщины добровольно уходили жить к белым людям, даже к профессиональным убийцам их народа. Многие шли жить в миссии, чтобы спастись от геноцида. И там их настигало самое смертоносное оружие белых – заразные болезни, от которых у индейцев не было ни иммунитета, ни лекарств. Лоле посчастливилось. Она осталась цела. Ее не похитили. Родственники защитили ее, некоторые – ценой собственной жизни.

Когда я вновь приехала к Лоле в марте 1966 года, из сельк’амов оставалось только 16 взрослых человек, включая метисов, чьи отцы – белые. Все они имели около пятидесяти лет от роду и родились после эпидемий и войны начала XX века. Все говорили по-испански. Лола была единственным исключением.

«Плохой христианин – убивать много индейца», – грустно говорила Лола. Но никогда не возмущалась. И никогда не корила меня, что я – белая. Большинство неиндейцев не выказывало Лоле никакого уважения. И она держалась с ними сдержанно, старалась не вступать в контакт. Но как она была мила и отзывчива с теми, кто любил ее и шутил с ней. С удовольствием отвечала им на своем ломаном испанском языке.

Мы подружились, и Лола была очень рада моему приезду. Ей нравилось, когда я помогала ей по дому, ухаживала за ней. Заставляла мыться. Если Лола знала, что я приду, она приводила себя в порядок, мыла голову, лицо, руки, ноги. Выглядела опрятно, лицо чистое, открытое, волосы подстрижены и причесаны. Довольно неряшливая от природы, она к моему приходу аккуратно раскладывала вещи в доме, обычно беспорядочно валяющиеся на полу. Не уверена, что Лола делала это в мое отсутствие.

Бывало так, что Лола ждала меня на дороге, хотя знала, что сегодня я в отъезде.

– Зачем ты стояла на дороге, Лола? Ты ведь знала, что я сегодня не вернусь.

– Просто мне хотелось ждать тебя там.

Ей нравилось, когда я расчесывала ей волосы. Лола была чувствительна к красоте своего лица. Она смотрелась в зеркало и говорила, смеясь: «Замечательно. Значительно много лет». Или хмурилась: «Уиппен, йо – въеха» (безобразная, я – старая). Однажды, она сказала:

– Ты меня обращаться, как ты мой дочь. Если ты стать маленький, моя завязать тебя в передник. Ты смотреть через плечо и смеяться. Я качать с одна нога на другая: «Ала, ала». Это моя тебя баюкать, лечить.

Я очень волновалась перед тем, как начать работать с Лолой. Ее испанский был в зачаточном состоянии. Но контакт наладился очень легко. Непонятно как, но мы неплохо понимали друг друга. И я вздохнула с облегчением.

Я записывала на пленку песни и молитвы Лолы. «Махина» – называла Лола мой магнитофон. Записывала плач по смерти ее матери и другие скорбные песнопения. Иногда ее песня имитировала крики старых гуанако: Рa-Рa-Рa-Рa-Рa. Лола прослушивала записи. Бывала очень довольна. Часто смеялась. «Оличен! Уличен!» (прекрасно, красиво). Ленты с записями я отсылала в Париж. Своему директору Клоду Леви-Строссу, который считал вымершими индейцев Фуэгинов. И Гильберту Руже в этно-музыкальный Музей Человека.

У Лолы был большой запас знаний о культуре своего народа. И прекрасная память. Она вспоминала все новые и новые песни. Знала и помнила множество людей, которые жили или умерли на рубеже веков. Томаса и Лукаса Бриджесов, в том числе.

Лолу отличала почти детская ментальность, за которой скрывались страстный темперамент и сложный характер, недоумение перед лицом необъятной громады жизни и глубокая печаль. Ее мир, включающий многие неизвестные нам стороны, был медленно потоплен и ушел в небытие. От него почти ничего не осталось. Но этот мир остался внутри Лолы. Для нее он был внутренней реальностью, ее существом, ее чувствами.

С ней было трудно общаться, поэтому для незнакомых людей Лола казалась просто живой реликвией.

Я изучала ее родной язык. Сложный. С большим количеством гортанных стоп-звуков. Различающий понятия, подчас, только тональностью звучания. Я старательно произносила слова. Лола хмурилась. Пристально смотрела мне в рот, ее губы беззвучно шевелились, пытаясь помочь мне. И когда звучала, наконец, моя версия, она вздыхала с облегчением и смеялась: «Эсо эс!» (вот и все), как если бы одержала великолепную победу.

Расскажу, как она стала шаманом. В 1900 году Лола с мужем Аником переехала в Харбертон, что на канале Гончей, где они занимались на ферме выпасом овец. Застала Томаса Бриджеса и его сыновей. Это были редкие владельцы, которые дружили с индейцами. Летом Лола и Аник работали на различных фермах, а зимой возвращались к прежнему образу жизни: кочевья, охота на гуанако, проведение торжественных церемоний Хайн. Так прошло несколько десятилетий. Ее мать и дядя по материнской линии, оба хо’он, готовили ее стать шаманом. Это произошло в 1926 году. Во сне. Покойный дядя, живший прежде на противоположной стороне озера Фаньяно, летал над озером. Он пел: «Где ты, дочь моя?» Он искал ее. Услышав во сне пение, она стала повторять его и старалась пробудиться. Внезапно, его власть проникла в нее, как «передний край ножа». Она стала традиционным шаманом, приобретя «вайювин», сверхъестественную силу.

Лола была Сельк’ам в гораздо большей степени, чем другие. Она была шаманом и жила под глубоким влиянием мистических и мифологических традиций своей культуры. Старые индейцы тайно восхищались ее шаманской властью. Но не боялись. Ведь, она – женщина, и поэтому не была полноценным шаманом. Женщина-шаман не может убивать.

Своим шаманскими сеансами она лечила индейцев, в том числе – Гарибальди, и некоторых белых. За несколько минут она снимала боль и следы ожогов – смачивая холодной водой и дуя на больное место. Снимала боли в спине.

«Очистка погоды» – атрибут шаманов. Чтобы была хорошая погода надо «сократить небо». Очищала небо обычной метлой, тростником, радикальными движениями палкой. Подталкивала небо с дождем, облака, прочь, на север. Это было потрясающим зрелищем. С восторгом смотрела я на нее, не сомневаясь ни на минуту, что Лола справится с непогодой. Она оскорбляла облака на языке Сельк’ам, подбрасывала пыль, скандалила, кричала на облака. Повторяла все это несколько раз, пока, наконец, в тот же день или на следующий, солнце вновь не появлялось. Если эффект был не сразу, смеялась: «облака не хотят уезжать». Иногда, она делала «резку неба»: достаточно долго резала мясо ножом. В этом случае облака должны пролиться дождем либо вовсе исчезнуть, развеяться. Это была не просто резка мяса. Ее действия завораживали. В них был некий магнетизм.

Рядом с коттеджем Лолы стояла похожая на вигвам хижина из бревен и тряпок с открытым фасадом. Она любила развести на входе огонь, сесть рядом и заниматься плетением корзины. Это напоминало ей старый образ жизни.

Мы совершали короткие прогулки, навещали ее друзей, собирали дрова. Лола обучала меня названиям птиц. Имена птиц были звукоподражательными, и она прекрасно умела имитировать пение птиц.

Лола с удовольствием копировала ритмические шаги и пение мужских духов Шоортов во время церемонии Хайн. Была очень артистичной и обаятельной. Иногда, войдя в образ, нежно толкала меня в бок своей тростью и говорила полушутливо: «Шоорт очень хочет женщину». Лола рассказывает о шалостях индейцев во время церемонии Хайн. Смеется до слез. Смотрит на меня смущенно, говорит, прикрывая рот рукой: «Que salvajes!» (какие дикари). Сколько эмоций и радостного восприятия жизни у этой совсем уже древней индианки.

При встречах с Ангелой Лола любит вспоминать шаманов-обманщиков. Ангела делает вид, что держит шнурок, за который она, то есть шаман-обманщик, перетягивает китов на берег. Ангела тянет шнурок, тащит его к себе: «Сейчас, сейчас я вытащу большого кита на берег». Лола падает на пол, без сил от смеха. Глаза закрыты. Слезы по щекам льются рекой. Морщины разглаживаются, лицо молодеет. На несколько минут она превращается в большого ребенка.

Лучшее ее воспоминание – любимый дед по материнской линии Алакен, который был очень сильным шаманом. Умел предсказывать будущее с помощью видений.

Худшее воспоминание – эпидемия кори в 1924-25 годах (болезнь Уайтмена). Лола называет ее «колиот-куаки». Умирали каждый день. Дети. Матери. Молодые девушки и парни. Много-много мертвых. Полно огромное кладбище. На ее глазах умирает весь ее народ. Плакать нет сил. Она остается одна, единственная сельк’ам на всем белом свете, никому не нужная на этой земле, захваченной враждебными чужаками, наедине со своими воспоминаниями, тоже никому не нужными.

Мне пора было готовиться к отъезду. Лола считает, раз я не на острове, то живу на большой ферме овец вблизи Буэнос-Айреса. Вновь и вновь она спрашивает о «моем покровителе». Лола хочет быть уверенной, что «покровитель» пришлет меня обратно. В конце концов, «мой покровитель» становится «нашим покровителем».

У нее были закончены две корзины. Я несколько раз упрашивала ее продать их. Лола отказывалась, ссылаясь на то, что обещала корзины соседям. Перед моим отъездом она просила, чтобы я непременно вернулась весной. Вот возьми эти корзины. Отдай «нашему покровителю». Чтобы он тебя отпустил. Я тебя обязательно дождусь в этот раз. Ты уж приезжай. А следующего раза уже не будет.

Она просила привезти ей музыкальный инструмент, объясняла какой, как он выглядит. Я поняла, что это флейта. Зачем тебе флейта, Лола? Я помню, отвечала она, гостя из Америки. Мне тогда было то ли сорок, то ли пятьдесят лет. Он пришел к нам на Фаньяно один, только с индейцем-проводником. Пешком. Его звали Роки. Ни один белый не может пешком перейти эти горы. У него был очень высокий мешок на спине, который лямками закреплялся на плечах и на лбу. Он подарил нам хорошие кожаные сапоги. Мы сидели в вигваме моего дяди. Мама была жива. Мои братья. И сестры – дети моего дяди. Все хо’оны. Как мне понравился тогда этот человек. Высокий, сильный. Волосы собраны на затылке. Как он ласково смотрел на нас. Таких людей больше я уже не встречала. Разговор наш не получался. Он достал – флейта, ты говоришь? И сыграл мелодию. До сих пор она звучит у меня в ушах. Я снова хочу послушать флейту. И эту мелодию. Прошу тебя. Сделай это для меня. Рассказывая об этом, Лола раскраснелась и будто скинула лет тридцать-сорок; до сих пор она оставалась красивой женщиной.

Я вернулась, как обещала, весной. Отдала флейту Лоле. Та долго возилась с инструментом, а я ушла по своим делам. Когда вернулась, Лола сказала: «Слушай», и сыграла, что хотела, мелодию, нежную, трогательную. Снова и снова повторяла она музыкальный узор, очаровательный в своей бессмысленности и волшебной иллюзорности. Словно пыталась очнуться ото сна, выйти из мистического мира вечной, зачарованной нематериальной красоты. Потом без флейты напела. Ей удалось повторить несложные слова немецкой песенки. Откуда она могла их знать? Верно, это далось ей непросто. Когда слова песни закончились, Лола заплакала. Это был первый и единственный раз за все время нашего знакомства. Видимо, она понимала, что ее жизненный путь завершается.

Уезжая, я уговаривала Лолу переехать к моим друзьям, жившим неподалеку. В очень хороший дом, к очень хорошим людям, где за ней был бы и уход, и пригляд. Но Лола захотела остаться в долине своих предков. Мы прощались как мать и дочь.

Лола оказалась права. Больше мы не увиделись. На следующий год была очень холодная зима и много снега. Лола заболела. Puestero отвез ее на маленьком автобусе в больницу. Через три дня Лолы не стало. До сих пор меня не покидает ощущение, что я сделала не все, что могла.

Очень и очень давно были события тех лет, но я помню их так ясно, как если бы они были вчера. Когда я узнала, что есть человек, интересующийся жизнью индейцев, я вспомнила о моей Лоле. Нахлынули воспоминания. Извините, если покажусь вам сентиментальной или навязчивой. Я решилась написать это письмо. Может что-то пригодится вам для вашей работы. Ничего большего для Лолы я уже сделать не могу.

С уважением, Анна».

К письму был приколот маленький листок с нотами. И текстом немецкой песенки. Посмотрев на него, я сразу понял, что это старинная немецкая колыбельная «Мой домик». Лола все-таки спела колыбельную Анне, своей новой дочери.

Конечно, я тоже знаю эту колыбельную. Мой хороший приятель Ромочка Броверман родился и провел детство в Германии. Он рассказывал мне ранее, что именно эту колыбельную пела ему в детстве его mutti.

Mein hut der hat drei eck-en,

Drei eck-en hat mein hut,

Und hät’ er nicht drei eck-en,

Dann wär’ er nicht mein hut.

Мой домик треугольный,

В нем только три угла,

А будь их в нем не столько,

То был бы дом не мой.

Не поручусь за перевод: hut может означать и домик, и хижину, и шляпу.

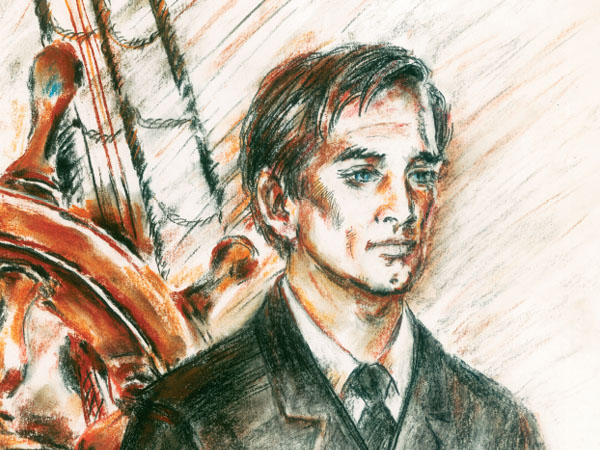

Однажды, листая книгу художника, писателя, путешественника и музыканта Рокуэлла Кента, любуясь пейзажами острова Онасин его работы, неожиданно наткнулся на следующие воспоминания автора.

«Сижу у огня в вигваме самого могущественного шамана в окрестностях озера Фаньяно. С ним его жена, сестра и их взрослые дети. Все шаманы. В вигваме тепло, чисто, сухо. Индейцы смотрят на меня дружелюбно и с любопытством. Как на подопытного кролика. Они плохо знают испанский. А английский вообще не знают. Надо разрядить обстановку. Достаю флейту. Что им сыграть? Не Вебера же «Волшебный стрелок». Вспоминаю свое посещение дома Сары Браун в Пунта Аренас, превращенного в музей. Над маленьким фортепиано – старая фотография. На ней: хозяйка Сара Браун, английский миссионер Томас Бриджес, капитан Александр, известный русский мореплаватель. Все еще довольно молодые, красивые. Стоят, обнявшись, как два брата с сестрой. На фортепиано – открытая нотная тетрадь. Ноты старинной колыбельной «Мой домик». Не исключено, что капитан Александр, будучи здесь в гостях, играл эту волшебную песню колокольчиков. Немецкая песенка, возможно, была одинаково близка и английскому миссионеру, и золушке из Курляндии, ставшей чилийской принцессой, и известному русскому путешественнику. Очень хорошо! Мелодия простая и милая. Сыграю её индейцам. Потом попробую спеть, слова я помню. Хотя, им-то какая разница, что за слова…»

Здесь же, у Кента, приводится запись музыки и текста этой немецкой колыбельной. Запись совпадает с тем, что прислала Анна. Видать, тот американец Роки, о котором вспоминала Лола, был не кто иной, как Рокуэлл Кент. Круг замкнулся.

Сто тридцать лет назад Александр послал эту незамысловатую песню своим неведомым потомкам. Девяносто лет назад ее передал дальше Рокуэлл Кент. Нотные линейки на рисунке Кента изогнуты наподобие морских волн. Рокуэлл отправил колыбельную по волнам времени. Сорок лет назад шаманка Лола исполнила эту песню Анне, как знак и проявление материнской любви. Теперь песенка пришла ко мне. Я тоже должен передать ее дальше. Запись музыки и слов помещаю в этом рассказе. Наверное, Анна Чэпмен одобрила бы это.

Неведомыми путями идут к нашим потомкам послания нежности и тепла, отправляемые различными людьми, казалось бы, в никуда. Может случиться так, что самое незначительное, по нашему мнению, из наших добрых дел, дойдя до далекого потомка, тронет его сердце гораздо больше, чем чьи-то великие свершения.